続く電気代の高騰への対策として、また、自然災害や有事の際の備えとして家庭用太陽光発電の導入に興味を持つ方、検討される方が増えています。

実は、ひと昔前に比べて、家庭用太陽光発電の導入価格が安くなってきていることや、技術の進歩により安くて性能の良いモデルが出てきていること、国や行政からの支援の充実(補助金など)などもあり、導入しやすくなっているんです。

電気代の高騰や、自然災害や有事の備えを考えていらっしゃるのであれば、家庭用太陽光発電の導入がおすすめです。

今回は、家庭用太陽光発電の導入に興味を持つ方や、導入を検討されている方向けに、家庭用太陽光発電の導入検討をするにあたって知っておくべきメリット・デメリットや価格相場、できる限り安く導入するコツなどについて国内再生エネルギー設備導入の約11%に寄与してきたタイナビの佐伯淳二が、どこよりも分かりやすく解説します。

電気代に悩んでいませんか?

「暖房シーズンは電気代が不安!」

「細かい節電テクより大きく節約したい!」

「節約効果がずっと続く方法は? 」

太陽光発電なら 0 円の電気で何十年も節約できます!

お得に買うなら一括見積り!

- 一括見積り 10 年以上のプロが審査した優良企業を紹介!

- 良い見積もり額がなければ契約しなくて OK !

- 困ったときはいつでも電話相談できる!

家庭用太陽光発電とは?

太陽光発電は、太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方式で、クリーンなエネルギーとして知られています。

家庭用太陽光発電とは、一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置したもので、発電容量が10kW未満のものを言います。

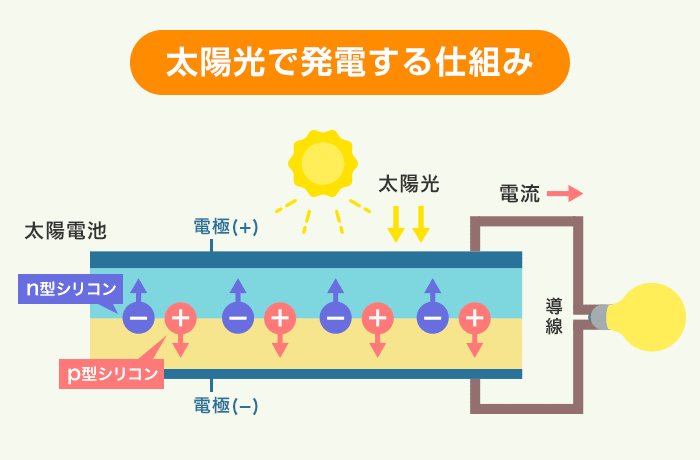

家庭用太陽光発電の仕組み

上図のように、n型半導体とp型半導体を貼り合わせた状態で、n型半導体に太陽光が当たると、n型半導体の方に「-」の電子、p型半導体の方に「+」の正孔が集まります。

n型半導体とp型半導体の外側に電極を付けて、2つの電極に導線をつなぐと「-」の電子が「+」の正孔の方へ移動して「直流の電気」が流れます。

この仕組みを光起電力効果と言い、この仕組みを応用したのが太陽電池です。

太陽電池を集積してパネル状にしたものが太陽光パネルで、この太陽光パネルを住宅の屋根などに設置して発電します。

太陽光パネルで得られるのは「直流の電気」なので、パワーコンディショナーで「交流の電気」に変換して、分電盤を経由して家庭内の家電製品や住宅設備で自家消費したり、余った電気を電力会社に売電したりします。

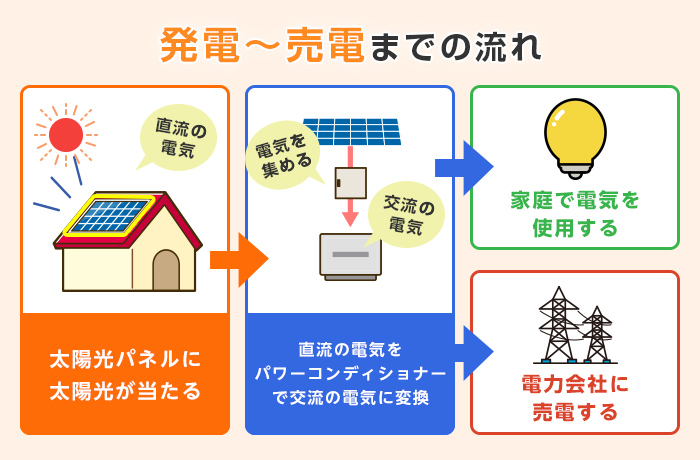

家庭用太陽光発電による発電から売電までの流れ

家庭用太陽光発電によって発電してから売電するまでの流れは次のようになります。

- 太陽光パネルに太陽光が当たる

- 太陽光パネル内の太陽電池で光エネルギーが「直流の電気」に変換される

- 太陽光パネルで発電された「直流の電気」がパワーコンディショナーに集められる

- パワーコンディショナーで「直流の電気」が「交流の電気」に変換される

- パワーコンディショナーから分電盤を通して「交流の電気」が家庭内に分配される

- 家電製品や住宅設備で自家消費したり蓄電池へ充電したりする

- 余った電気は電力会社に売電する

産業用太陽光発電とどう違う?

家庭用太陽光発電と産業用太陽光発電の違いは、発電容量の大きさです。

発電容量10kW未満を家庭用太陽光発電、10kW以上を産業用太陽光発電と言います。

家庭用太陽光発電を導入するメリット

家庭用太陽光発電を導入するメリットは、主に次の3つです。

- 電気代が大幅に削減できる

- 売電収入を得られる

- 災害時に停電になっても電気が使える

以下で、それぞれについて説明していきます。

電気代が大幅に削減できる

自宅に家庭用太陽光発電を導入するメリットの1つが電気代の削減です。

太陽光発電では太陽の光エネルギーから0円の電気を作ることができるので、発電した電気を使った分は電気代がかかりません。

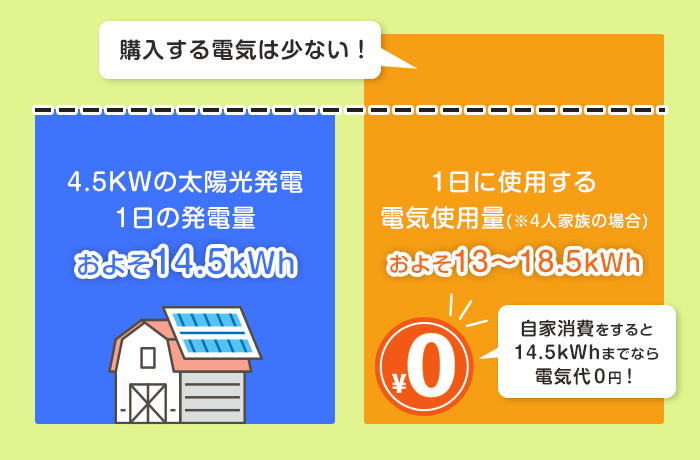

たとえば、3人~4人の一般家庭の場合でどれだけ電気代が削減できるかを試算してみましょう。

3人〜4人の電力消費量は約13kWh/日と言われています。

そのうち、家庭用太陽光発電で発電した電気の内、家で使う電気の割合(自家消費率)は全国平均で約30%と言われているため、約3.9kWh/日の電気代が削減できるということです。

東京電力の従量電灯B(※2025年1月時点)プランで契約していた場合、電気料金単価は次のようになります。

電気料金単価=電気料金単価+再エネ賦課金+燃料調整費

=36.40円/kWh+3.49円/kWh-6.50円/kWh

=33.39円/kWh

参考元:東京電力エナジーパートナー「従量電灯B・C」

この電気料金単価をそれぞれ1日、1ヶ月、1年間で使う電気量にかけると、削減できる電気代は次表のようになります。

| 自家消費率 | 1日の電気代削減額 | 1ヶ月の電気代削減額 | 年間電気代削減額 |

|---|---|---|---|

| 30% | 130.2円(※1) | 3,906円(※1) | 47,530円(※1) |

※1:電気料金単価は東京電力の従量電灯B(2025年1月時点)を使用。

上記から、3人~4人の一般家庭の場合であれば年間約5万円ほどの電気代金の削減が可能です。

上記シミュレーションでは家庭用太陽光発電の自家消費率は全国平均の30%で計算しましたが、自家消費率は各家庭の電力の使用量や天候、システムの規模などによって異なります。

たとえば、会社勤めや通学などで昼間自宅にいない家族が多い家庭よりも、自営業や在宅勤務などで昼間自宅にいる家族が多い家庭の方がより多くの電気を消費することから自家消費率が高くなり、電気代の削減量は必然的に大きくなります。

つまり、電気を多く使うご家庭であればあるほど、家庭用太陽光発電により多くの電気代が削減できるという訳です。

売電収入が得られる

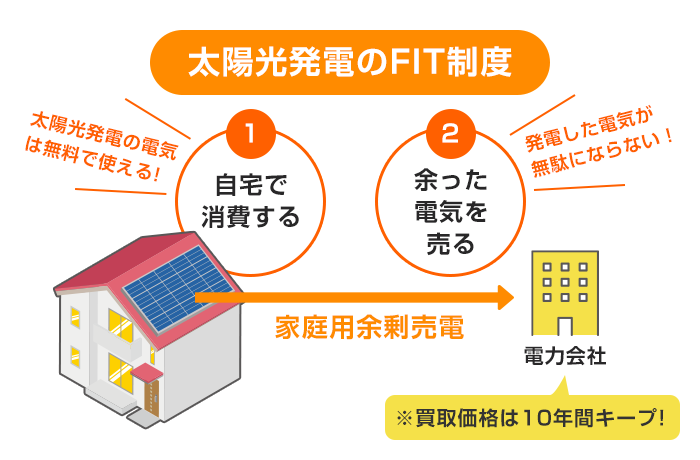

家庭用太陽光発電で発電した電気は、再生可能エネルギーの普及を高めるために国が行うFIT(固定価格買取制度)を使って、電力会社に売ることができます。(売電)

売電単価は、家庭用太陽光発電を設置した年によって決まり、その後10年間同じ単価で売電することが可能です。

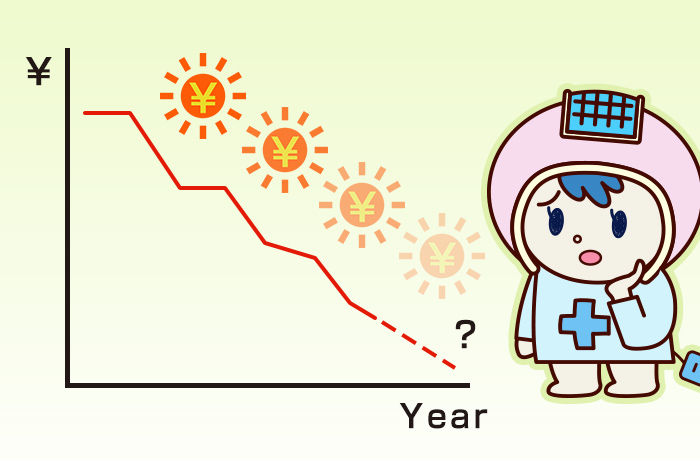

しかし、次の家庭用太陽光発電の売電単価の推移を見てみると、年々売電単価が下がってきていることが分かります。

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 住宅用太陽光発電 FIT価格(円/kWh) | 42 | 38 | 37 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 |

たとえば、上表で2025年の売電単価は15円/kWhとなっていますが、電力会社から購入する電力単価は、東京電力の従量電灯B(2025年1月)で算出した場合、33.39円/kWhです。

つまり、下表のように売電単価は15円/kWhなのに、購入する電気料金単価は33.39円/kWhと、2倍以上も違ってしまうのが現状です。

| 購入電気料金単価 (2025年1月) | 33.39円/kWh |

|---|---|

| 売電単価 (2025年) | 15円/kWh |

| 単価の差額 (売電-購入) | -18.39円/kWh |

国が昨今の電気代高騰への対策として実施している「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が終了した後の、2025年4月以降は電気料金の値上げが予想されます。

そのため、2025年4月以降は売電単価と購入電気料金単価の差は下表のようにさらに大きくなってしまう可能性があります。

| 購入電気料金単価 (2025年4月以降の予想) | 33.39円/kWh |

|---|---|

| 売電単価 (2025年) | 15円/kWh |

| 単価の差額 (売電-購入) | 20~26円/kWh |

上記点を考慮すると、売電価格の2倍以上の電気料金で電気を購入するよりは、自家消費を増やして0円の電気を使いつくした方が電気代がより削減できるということになります。

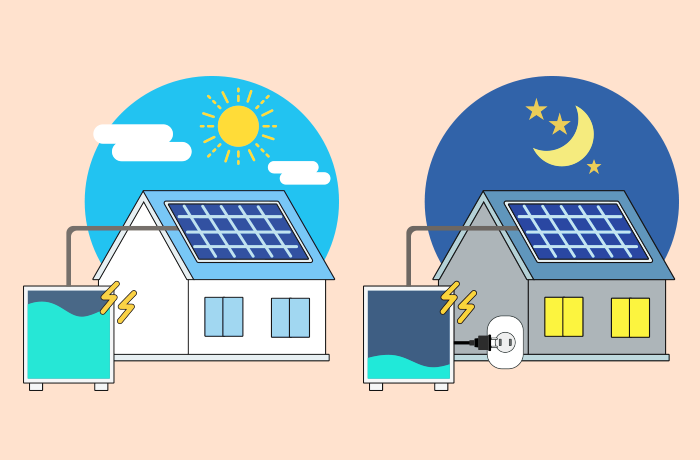

しかし、太陽光発電ができるのは太陽光が当たっている昼間だけであり、太陽光発電設備自体では電気を夜の使用まで貯めておくことはできません。

自家消費率には限界があります。

そんな時におすすめなのが、昼間に発電した電気を貯めておける家庭用蓄電池です。

家庭用蓄電池も合わせて導入することで、発電した電気を貯めておいて、太陽光の当たらない夜間に自家消費に回すことができます。

家庭用太陽光発電を導入しただけでは、3人〜4人家族で電気代の削減額は年間約5万円近く(※自家消費率30%、東京電力の従量電灯Bで試算した場合)になりますが、家庭用蓄電池を併用すると電気代の削減額を大幅に増やすことが可能となるのです。

災害時に停電になっても電気が使える

昨今の異常気象などにより、首都直下型地震や南海トラフ地震などいつ起きてもおかしくないような自然災害への懸念が年々高まってきています。

もし自然災害が起きてしまい、停電になってしまった際に一番困るのが「電気の確保」でしょう。

電気に強く依存している生活スタイルが浸透した今、電気が使えなくなってしまうと、不便な生活を強いられてしまいます。

そんな停電時であっても、必要な電気を確保できるのが家庭用太陽光発電のメリットの1つと言えるでしょう。

実際に、こういった「いざという時の備え」を目的として家庭用太陽光発電を導入する方も増えているのです。

しかし、家庭用太陽光発電で発電ができるのは太陽が当たっている昼間だけなので、夜間は使えません。

もしもの停電対策のためには家庭用蓄電池とセットでの導入が望ましいと言えます。

家庭用蓄電池の容量が13kWhあれば、3人~4人の一般家庭が停電時でも普段通りの生活が丸1日送れるぐらいの電気を貯めておくことが可能です。

電力消費量が少ない家庭であれば、家庭用蓄電池の容量は5kWh~10kWh程度でも良いかもしれません。

家庭用太陽光発電を導入するデメリット・リスク

家庭用太陽光発電の導入メリットは大きいですが、メリットだけではなく、いくつかのデメリットやリスクも考慮して導入を検討すべきです。

主なデメリット・リスクとして考慮しなければならないのが、次の8つです。

- まとまった金額の初期費用がかかる

- 設置に向かない場合がある

- 発電量が地域や方角、設置場所、気象条件などに左右される

- 太陽光発電の維持管理に手間と費用がかかる

- 住宅への負荷がかかる

- 太陽光発電は儲かるものではない

- 電気代が完全に0にならない場合もある

- 反射光トラブルなど考慮すべきことが多い

どのようなデメリット・リスクなのか、具体的に見ていきましょう。

まとまった金額の初期費用がかかる

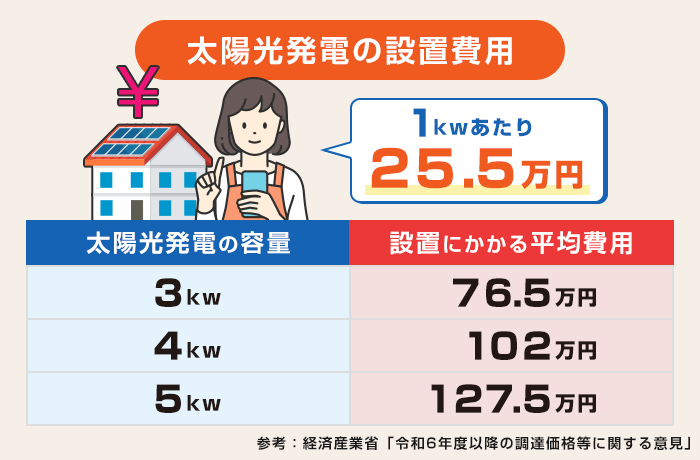

ひと昔前に比べると家庭用太陽光発電の初期費用や設置費用は安くなってきていますが、平均的な家庭に必要な4.5kWの家庭用太陽光発電を導入するには、約120万円程度のまとまった初期費用がかかります。

また、家庭用太陽光発電と一緒に家庭用蓄電池を導入する場合、その分初期費用は多くかかってきてしまいます。

このように初期費用がある程度かかってしまうのが、家庭用太陽光発電を導入するデメリット・リスクの1つです。

しかし、実際のところ初期費用は次の様な工夫で安くしたり、分割することができるので、そこまで不安に感じる必要はありません。

- 補助金の活用する

- ソーラーローンを利用する

- 住宅ローンに含める(新築時の導入の場合、初期費用を住宅ローンに含めることが可能)

- リフォームローンに含める(住宅のリフォームと同時に導入すると、初期費用をリフォームローンに含めることが可能)

- 0円ソーラーを活用する

設置に向かない場合がある

家庭用太陽光発電は、すべての住宅の屋根に設置できるわけではありません。

たとえば、屋根の形状や方角によっては十分な日射量が確保できないため、効率的な発電が難しい場合があります。

また、周囲の建物や樹木によって日当たりが悪いなど、住宅の周囲の環境によっても設置に向く場合とそうでない場合があります。

すでにある住宅に家庭用太陽光発電を導入する場合は、設置に向いているかどうかをしっかりとチェックしましょう。

なお、新築時であれば、屋根の形状や方角などを家庭用太陽光発電に合わせて調整しやすいので一緒に検討するのがおすすめです。

発電量が地域や方角、設置場所、気象条件などに左右される

家庭用太陽光発電は日射量に依存します。

そのため、設置する住宅のある地域や屋根の方角によって発電効率が異なります。

たとえば、日射時間が短い地域や、日当たりの悪い北向きの屋根では十分な発電量が確保できなくなる可能性があるのです。

もし、新築住宅を建てる場合であれば、住宅の設計と同時に検討することができるので、最大限の発電量を確保できるように工夫ができるので、こういったデメリット・リスクを軽減できます。

すでにある住宅に家庭用太陽光発電を設置する場合には、設置する地域や方角、設置場所、気象条件、そして周囲の環境なども考慮して最適なものを選びましょう。

太陽光発電の維持管理に手間と費用がかかる

家庭用太陽光発電の維持管理などのメンテナンスに手間と費用がかかるのも検討すべきデメリット・リスクの1つです。

たとえば、太陽光パネルやパワーコンディショナーが経年劣化して性能が低下したり寿命になったりした場合には交換が必要になります。

また、太陽光パネルに汚れや落ち葉などが付着したりすると発電効率が低下して、期待通りの発電量が得られなくなる可能性があります。

このようなことを回避するためにも、定期的な清掃や点検・メンテナンスが必要です。

初期費用に合わせてこういった清掃の手間や点検・メンテナンス費用についても事前にシミュレーションしておきましょう。

住宅への負荷がかかる

家庭用太陽電池は、太陽光パネルを屋根の上に設置するため、場合によっては住宅自体に負荷を与える可能性があります。

一般的に、太陽光パネルは1枚当たり15kgの重量があるので、20枚設置すると300kgとなります。

設置用の架台を含めると約400kgです。

新築時に導入する場合には、家庭用太陽光発電設備が屋根の上にのることも考えて屋根の耐久性が検討できるのであまり問題にはなありませんが、築年数が古い住宅の場合は屋根の耐久性が不足していることも考えられます。

場合によっては補強工事をしなければ家庭用太陽光発電が設置できない可能性もあるのです。

そのため、すでにある住宅に家庭用太陽光発電を導入する場合には、こういった屋根の強度なども検討した上で、自宅に最適な家庭用太陽光発電設備を選ぶ必要があります。

太陽光発電は儲かるものではない

ひと昔前までは電力会社に家庭用太陽光発電の電気を売って売電収入で利益を得ることが期待できましたが、近年では売電価格が低下してきているため、家庭用太陽光発電で利益を得ることは難しくなっています。

たとえばFIT制度が開始された2012年時点での売電価格は1kWhあたり42円です。

また、電気購入料金単価が約23円程度(※2012年時点の東京電力の従量電灯Bの二段料金)だったため、自家消費に回すよりもできる限り売電した方がコストメリットが大きかったのです。

売電量が多ければ多いほど初期費用の回収も早く、回収後は売電収入で儲かるというケースも実際にあったのです。

しかし、2025年時点では売電価格は1kWhあたり15円と、2012年の35%程度に下がってしまっています。

一方で、電気購入料金単価は約33円と2012年よりも1.5倍近く高騰。

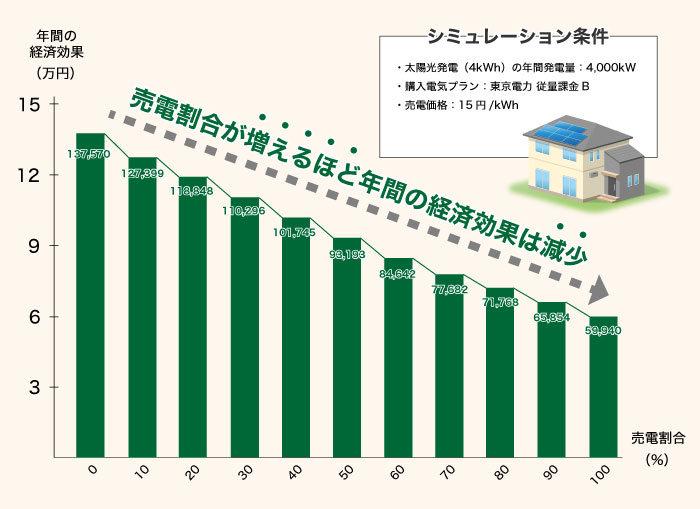

今現在は売電よりも自家消費に多くの電気を回した方がコストメリットが大きくなっているのが現状です。

そのため、ひと昔前のように「太陽光発電を導入すれば売電によって収入が得られて儲かる」ということはないので、注意しましょう。

電気代が完全に0にならない場合もある

家庭用太陽光発電を導入したら「家で使っている電気をすべて賄える」といったイメージを持つ方が多いかもしれませんが、太陽光が不十分な悪天候の日や太陽光が当たらない夜間には電力会社から電気を購入しなければなりません。

そのため、家庭用太陽光発電を導入しても、電気代が完全に0になるわけではないので誤解しないように注意しましょう。

平均的な自家消費率は約30%と言われているので、電気代の3割程度が削減できます。

もし「もっと自家消費率をあげたい」という場合には、家庭用蓄電池をセットで導入するのがおすすめです。

家庭用蓄電池をセット導入すれば、家庭用太陽光発電の0円の電気を貯めておいて夜間に自家消費したり、夜間だけ電気が安くなる電力プランを契約したりすることによって電気代を0円にすることも十分可能です。

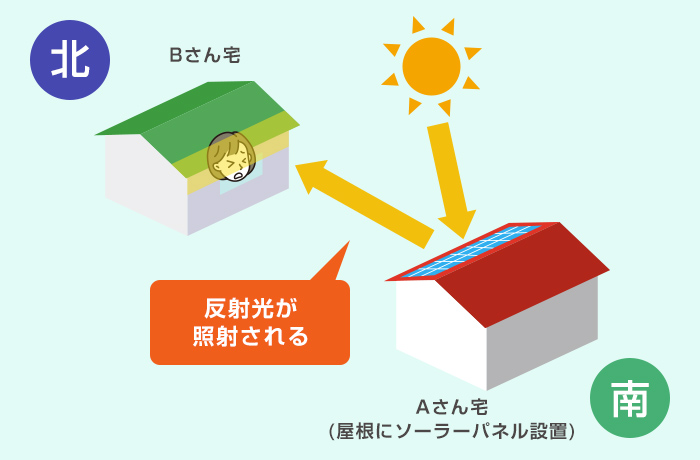

反射光トラブルなど考慮すべきことが多い

家庭用太陽光発電を導入したあとで、太陽光パネルの反射光が近隣の住宅や道路に影響を与えることがあります。

特に高層マンションや密集した住宅地では、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあるので、その点を十分検討した上で導入するようにしましょう。

住宅を新築するときに同時に検討したり、一括見積もりで自宅に最適な太陽光発電を選ぶことによってこういったデメリットやリスクを少なくすることが可能です。

家庭用太陽光発電の導入を検討する際に知っておくべき知識

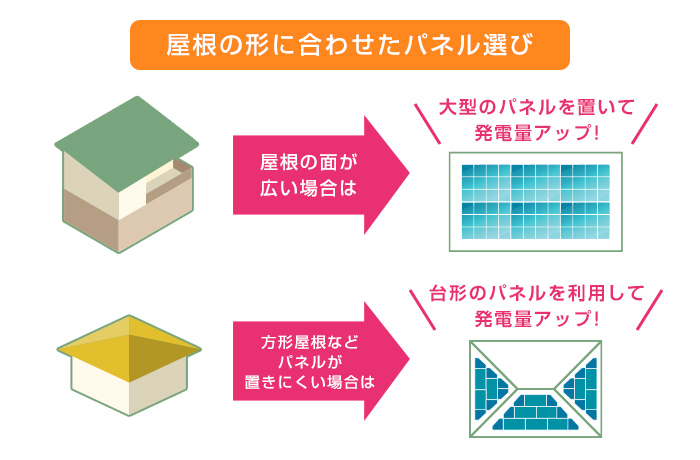

「家に家庭用太陽光発電を導入したい」と思った時に、まずすべきなのが自分にとって最適な太陽光発電の仕様の検討です。

住宅の仕様はもちろんのこと、家庭用太陽光発電の設置環境や家族構成や使用する電気量など、各家庭によって最適な家庭用太陽光発電の仕様は異なります。

友人が「この機種いいよ!」と言ったからといって、それがあなたの家の最適かは分かりません。

もちろん一括見積もりなどにより業者が「この住宅にはこれがおすすめです!」と提案してくれるので、それをそのまま受け入れても良いのですが、業者が必ず正しい提案をくれるとは限りません。

そのため、家庭用愛要項発電の導入を検討する際には次のような知識を念の為持っておきましょう。

- 自宅に最適な発電容量の考え方

- 家庭用太陽光発電の耐用年数・寿命

- 家庭用太陽光発電の主要メーカー

- 蓄電池の主要メーカー

自宅に最適な発電容量の考え方

自宅に最適な太陽光発電の容量については、一般的な家庭であれば4.5〜5kW程度で十分です。

たとえば、3人〜4人家族で1日に使用する電気量は約13kWh程度です。

全電気量の内、太陽光発電で賄えるのが平均約30%程度と言われているため、約3.9kWh程度が太陽光発電で賄うことができる5kW程度の容量があれば、3人〜4人家族にとっては十分と言えます。

もし、家庭用蓄電池や電気自動車(EV)を導入していて、日中に家庭用蓄電池や電気自動車への充電が必要な場合は6kW程度の容量を考えておきましょう。

家庭用太陽光発電の耐用年数・寿命

家庭用太陽光発電の太陽光パネルの寿命は一般的に20~30年で、法定耐用年数は17年です。

定期的に適切なメンテナンスを行えば30年以上にわたって発電を続けられることもあります。

家庭用太陽光発電の主要メーカー

家庭用太陽光発電は国内外さまざまなメーカーが販売しており、それぞれ価格や、品質、容量のラインナップ、保証期間、特徴などが異なります。

主要メーカーの特徴を下表にまとめたので、検討の参考にしてみてください。

| 家庭用太陽光発電 の主要メーカー | 特徴 |

|---|---|

| シャープ | 国内トップクラスの認知度とシェアを誇る。 50年以上前から太陽電池の研究・開発を行ってきた実績あり。 国内外の基準と独自の品質基準による高品質なパネルの製造が特徴。 |

| 長州産業 | 1998年から太陽光発電システムの販売を始め、2009年から太陽光モジュールメーカーとして参入。 高耐久性と長期間の出力保証が特徴。 構成機器保証や出力保証に加え、独自の施工技術による「施工認定店制度」を設けて10年間の施工保証を標準で付帯。 |

| パナソニック | 太陽電池パネル生産からは撤退し海外メーカーに製造委託。 蓄電池やEVなどと連携した「創蓄連携システム」によってエネルギーを効率的に利用できる。 |

| 京セラ | 1993年に国内初の住宅用太陽光発電システムの販売を開始。 世界初の長期連続試験に合格した実績あり、信頼性と性能の高さに定評あり。 無償の標準保証に加えて、機器保証15年、自然災害保証15年、出力保証20年をセットにしたトリプル保証の付帯が可能。 |

| ネクストエナジー | 長野県に本社を置く太陽光パネルメーカー。 高温環境でもしっかりと発電できる点が大きな特徴。 コストパフォーマンスも高い。 |

| ソーラーフロンティア | 出光グループのメーカーで、家庭用太陽光発電だけでなく事業所向けの大規模太陽光発電所の実績も多くノウハウが豊富。 太陽光パネル生産からは撤退し中国メーカーによる結晶シリコン型パネルのOEMに切り替えた。 高品質かつ低価格でコスパが良い。 |

| ハンファジャパン | 韓国最大手企業の日本法人。 国内の新築住宅用太陽光発電システムではシェアNo.1。 住宅用太陽光発電システムの国内導入実績は15万棟を達成。 |

| DMMエナジー | 日本の太陽光パネルメーカー。 モジュール変換効率が21.97%と高く30年の出力保証あり。 |

| カナディアンソーラー | カナダのメーカーで世界160カ国以上への導入実績あり。 品質と価格のバランスがよく、大容量で変換効率が高い。 製品保証期間が25年と長いことが特徴。 |

ひと昔前に比べると、家庭用太陽光発電の性能は格段に上がっており、価格は安くなってきています。

どのメーカーの家庭用太陽光発電を選べば良いのか、分からない場合には一括見積もりで複数社の見積もりと提案を比較検討してみるのがおすすめです。

蓄電池の主要メーカー

家庭用蓄電池のセット導入を検討されている方向けに、こちらの主要メーカーの特徴も下表にまとめました。

こちらも参考にしてみてください。

| 蓄電池 の主要メーカー | 特徴 |

|---|---|

| シャープ | AIによる電力管理と自家消費率の最適化を実現。 太陽光発電システムやEVとの連携もサポートしている。 基礎工事を大きく省く簡易工事が可能で設置工事費用が安い。 |

| ニチコン | 太陽光発電システムとEVにも対応し、それぞれの電気を一括管理可能、電気の利用効率が大幅に向上する。 家族構成の変化などに応じてシステム拡張できるメリットあり。 |

| 京セラ | 粘土状の材料で電極を形成した「クレイ型リチウムイオン電池」が特徴で、長寿命と高安全性を実現。 非常に高機能なため価格も高め。 |

| パナソニック | 太陽光発電システムとEVと連携可能。 気象情報に基づき蓄電池とEVに自動充電が可能。 停電時でも平常時に近い電気が利用できる。 |

| オムロン | 太陽光発電システムやV2Hシステムとも連携可能。 AIが気象情報によって夜間の充電量を自動調整してくれる。 高機能な蓄電池のため価格も高め。 |

| 伊藤忠商事 | AIを活用して住宅のエネルギー管理を最適化してくれます。 停電時には自動的に電力供給を開始してくれる。 全負荷型で高機能なため価格も高め。 |

| ダイヤゼブラ電機 (田淵電機) | 全負荷型で停電時でも平常時と同じように電気が使える。 標準は7kWhの蓄電池1台だが、連結して14kWhにすることが可能。 全負荷型で高機能なため価格も高め。 |

家庭用太陽光発電の導入の際に検討すべきコスト

家庭用太陽光発電の導入を検討する際に検討すべきコストが、設置費用(初期費用)、ランニングコストです。

結論としては一般家庭であれば、家庭用太陽光発電の設置費用(初期費用)に76.5万円〜127.5万円程度、ランニングコストとして20年に一回のパワコン交換を含め年間1.5万円程度を見ておくのがおすすめです。

実際に設置費用(初期費用)とランニングコストの算出方法や、それぞれどれぐらいかかるのかをより詳しく見ていきましょう。

設置費用(初期費用)

設置費用(初期費用)には、家庭用太陽光発電(太陽光パネル、パワーコンディショナなど)の本体価格と、工事費用が含まれています。

また、家庭用太陽光発電の設置費用は発電容量によって大きく変わります。

経済産業省『令和6年度以降の調達価格等に関する意見』によれば、家庭用太陽光発電の設置にかかる平均費用は次の通りです。

ランニングコスト

家庭用太陽光発電を使い続けるためには、年間約1.5万円のランニングコストが必要となります。

この内訳は次の通りです。

- メンテナンス:1回あたり2万円程度のメンテナンスを4年に1度行う必要があります。1年当たりでは、2万円/4年=0.5万円/年となります。

- 交換:パワコンを20年に1度交換する必要があり交換費用は20万円です。1年当たりでは、20万円/20年=1万円/年となります。

家庭用太陽光発電の導入の際に検討すべき売電収入と削減できる電気代

かかるコストだけではなく、実際に家庭用太陽光発電を導入してどれぐらいの売電収入を得られるのか、どれぐらいの電気代の削減につながるのか、も導入の際の重要な参考材料となります。

売電収入と削減できる電気代について具体的に算出方法を見ていきましょう。

売電収入

家庭用太陽光発電を導入すると、太陽光パネルで発電した「発電量」から「自家消費電力量」を差し引いた余剰電力を電力会社に売電することができます。

まず、太陽光パネルで1年間に発電できる「発電量」は、一般社団法人太陽光発電協会のHPの『太陽光発電協会のよくある質問』によれば1kWあたりで約1,000kWhです。

仮に5kWの家庭用太陽光発電を導入した場合の年間発電量は、約1,000kWh×5kW=約5,000kWh/年となります。

また、一般社団法人太陽光発電協会が2019年10月29日に発表した『太陽光発電の状況』によれば、太陽光発電の自家消費率は約30%であるため、5kWの家庭用太陽光発電での年間発電量5,000kWhのうち、自家消費電力量は次のような計算式で求めることができます。

自家消費電力量=5,000kWh/年×30%=1,500kWh/年

自家消費率が約30%であるため、売電に回せる電気は全体の約70%ということになります。

2025年の売電単価は15円/kWhなので、年間の「売電収入」は次のような計算式で求めることができます。

売電収入=15円/kWh×(5,000kWh/年―1,500kWh/年)=52,500円/年

つまり、発電容量5kWの家庭用太陽光発電を導入すれば、自家消費率30%のときに52,500円/年の「売電収入」を得ることができるということになります。

削減できる電気代

自家消費率が約30%であるため、5kWの家庭用太陽光発電を導入した場合、削減できる電気代は次のような計算式で求めることができます。

削減できる電気代(年間)=自家消費電力量 × 電気料金単価

電気料金単価は、自身が契約している電力会社のプランを確認しましょう。

東京電力の従量電灯Bプランの場合(2025年1月時点)は、電気料金単価は次のようになります。

電気料金単価=電気料金単価+再エネ賦課金+燃料調整費

=36.40円/kWh+3.49円/kWh-6.50円/kWh

=33.39円/kWh

これにより、削減できる電気代(年間)は次のように求められます。

年間で削減できる電気代=自家消費電力量×電気料金単価

=1,500kWh/年×33.39円/kWh=50,000円/年

つまり、発電容量5kWの家庭用太陽光発電を導入すれば、自家消費率30%の時に50,000円/年の電気代削減につながるということになります。

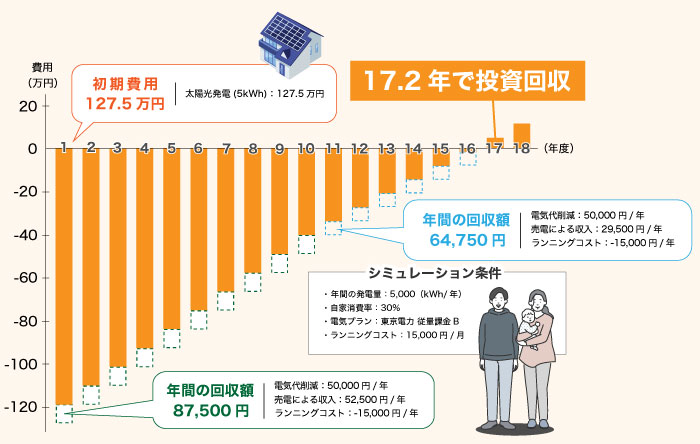

家庭用太陽光発電で元が取れるか、シミュレーションで確認

家庭用太陽光発電の導入にかかるコストと、得られる収入・削減できる電気代が分かれば、何年で元が取れるのか、投資回収期間が計算できます。

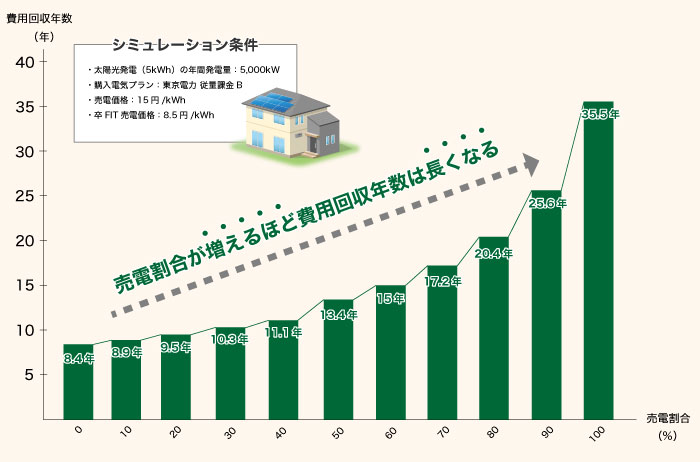

5kWの発電容量の家庭用太陽光発電を導入した場合の投資回収期間は次のように求めることができます。

投資回収期間=設置費用/(年間で削減できる電気代+売電収入-ランニングコスト)

=127.5万円/(5.0万円/年+5.25万円/年−1.5万円/年)=127.5万円/8.75万円/年

=14.6年

※設置費用、年間で削減できる電気代、売電収入、ランニングコストはそれぞれ前章「家庭用太陽光発電の導入の際に検討すべきコスト」と「家庭用太陽光発電の導入の際に検討すべき売電収入と削減できる電気代」を参照

このシミュレーション結果からわかることは、発電容量5kWの家庭用太陽光発電を導入して、自家消費率30%の場合は、設置費用の投資を回収するために約14.6年かかるということです。

先述のように、太陽光パネルの寿命は20年~30年で法定耐用年数は17年ですから、一応この範囲内に入っているものの、かなりギリギリだということが分かります。

投資回収期間は自家消費率によって変わってくるので、自家消費率を変えて同様に計算してみると下表のようになります。

| 自家消費率 | 売電率 | 投資回収期間 |

|---|---|---|

| 30% | 70% | 約14.6年 |

| 50% | 50% | 約12.0年 |

| 80% | 20% | 約9.5年 |

上表からもわかるように、理論上は自家消費率が高くなればなるほど投資回収期間が短くなります。

しかし、太陽光発電で発電できるのは日中だけであり、一般家庭の電力消費のピークは朝方と夜間なので、家庭用太陽光発電だけで自家消費率を高くするには限界があります。

もし、自家消費率を100%に近づけたいという場合は、家庭用蓄電池を導入することが必要不可欠です。

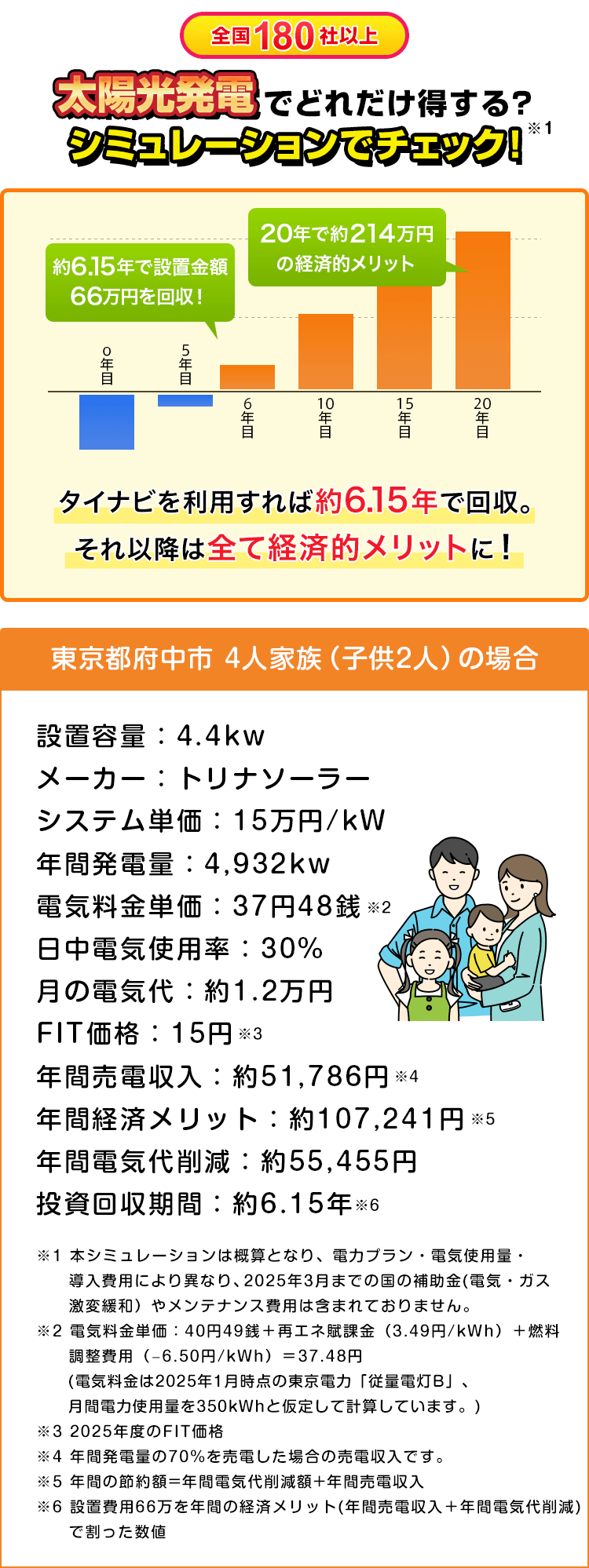

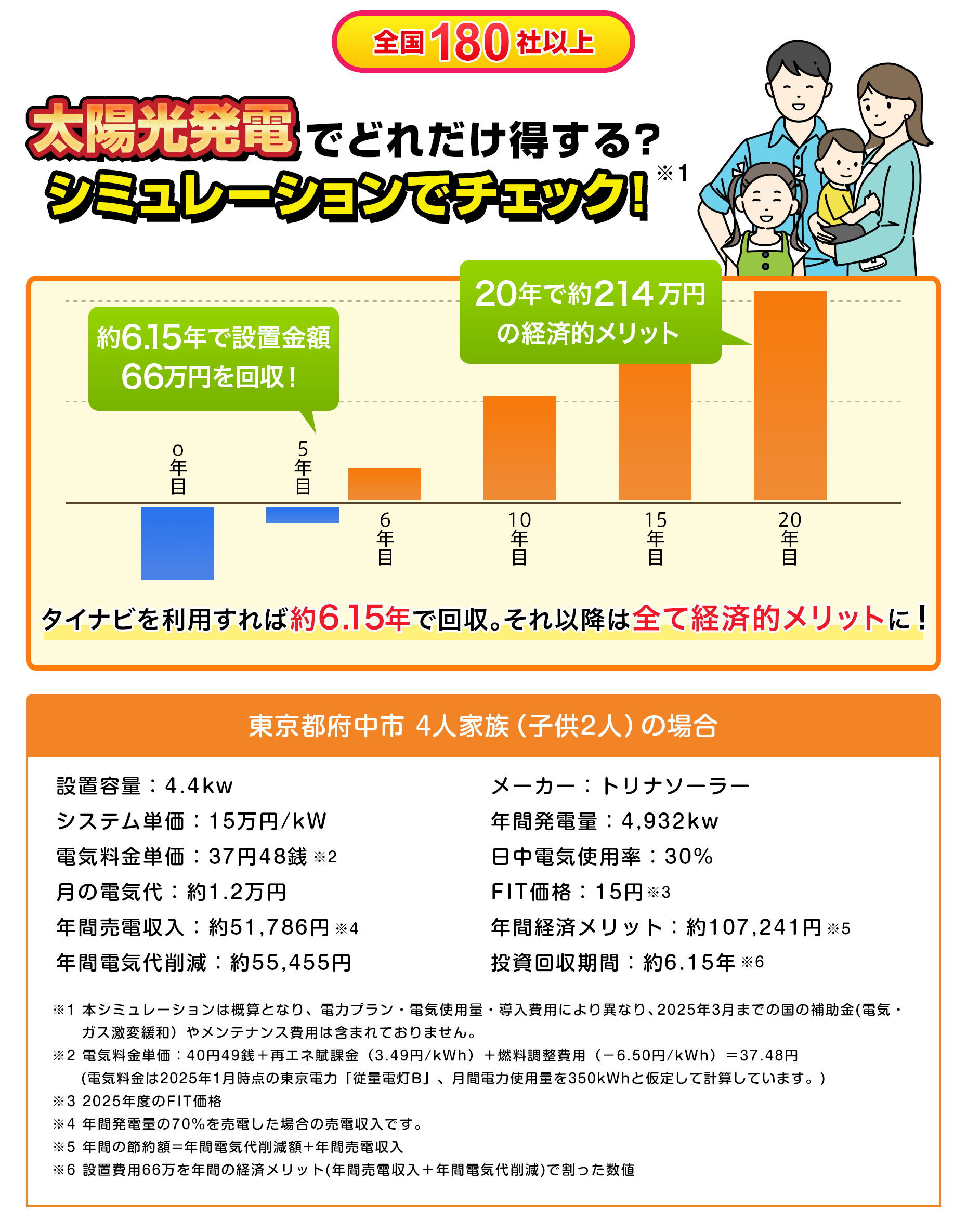

【参考シミュレーション】東京都府中市4人家族の場合

家庭用太陽光発電の設置費用(初期費用)が安くなればなるほど、費用の回収期間は短くなります。

経済産業省『令和6年度以降の調達価格等に関する意見』では、5kWの平均設置価格は127.5万円でしたが、これが66万円にまで抑えることができた場合、どれぐらい費用回収の期間は短くなるのでしょうか。

実際に次図のように約6.15年で回収しそれ以降は経済的メリットにすることができます。

このように、設置費用(初期費用)が安くなるだけで、投資回収期間は大きく変化しますので、安く導入できないかを今一度検討してみましょう。

家庭用太陽光発電を少しでも安く導入する方法

家庭用太陽光発電の設置費用(初期費用)の投資回収期間を短くするためには、少しでも安く導入することも有効です。

家庭用太陽光発電を少しでも安く導入するために検討すべき代表的な方法が、次の4つです。

- 補助金を活用する

- 家庭用蓄電池とのセットで導入する

- 0円ソーラーを活用する

- 一括見積もりを利用する

それぞれの方法について詳しく説明します。

補助金を活用する

ひと昔前と比べて、家庭用太陽光発電のみで補助金を出している国や自治体は少ないのですが、家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池とのセットで補助金を出している自治体は多く、今後も増える可能性があります。

補助金を活用すれば、設置費用(初期費用)の大部分を賄うことができ、投資回収期間がうんと短くなります。

たとえば、東京都では新築住宅と既存住宅に太陽光発電や家庭用蓄電池を設置する場合に補助金を出しており、2025年度の太陽光発電の補助金の内容は次表の通りです。

| 新築住宅 | 3kW以下の場合 | 12万円/kW(上限36万円) |

|---|---|---|

| 3kWを超え3.6kW未満の場合 | 一律36万円 | |

| 3.6kWを超え50kW未満の場合 | 10万円/kW | |

| 既存住宅 | 3kW以下の場合 | 15万円/kW(上限45万円) |

| 3kWを超え3.75kW未満の場合 | 一律45万円 | |

| 3.75kWを超え50kW未満の場合 | 12万円/kW |

自治体の中でも過去最大級の補助金額となっています。

補助金の有無や金額についてはお住まいの自治体によって異なるので、お住まいの自治体のHPなどを検索してみましょう。

申請方法などが分からなかったり、補助金が使えるのかどうかの判断がつかない場合には、家庭用太陽光発電の設置業者に申請を依頼することもできるので、合わせて検討してみましょう。

家庭用蓄電池とのセットで導入する

家庭用太陽光発電を少しでも安く導入する方法の1つとして、家庭用蓄電池とのセット導入があります。

家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセット導入するためトータルの初期投資額は大きくなりますが、補助金が利用できたり、セット割引が利用できたり、同時に設置できるため工事費が安くなったりするので、家庭用太陽光発電だけを導入する場合に比べると割安で購入できるようになります。

また、国や自治体の補助金制度の中には、家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセット導入する場合に補助金が支給されるものがあります。

これらの補助金を活用すると、家庭用太陽光発電だけを導入する場合よりも高い補助金が受けられるので、導入初期費用を大幅に抑えることができます。

また、家庭用蓄電池をセット導入することによって、太陽光発電の0円の電気を家庭用蓄電池に貯め、太陽光発電が利用できない悪天候の日や夜間に使うことができ、電気代を大幅に削減することができるようになります。

現在のように、電気代が高騰している状況では、売電収入よりも電気代の削減の方がコストメリットが大きいため、家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセット導入して自家消費を増やした方が良いのです。

0円ソーラーを活用する

0円ソーラーとは、初期費用0円で家庭用太陽光発電や家庭用蓄電池を導入できる仕組みです。

事業者が初期費用を負担して住宅に家庭用太陽光発電や家庭用蓄電池を設置し、住宅所有者は契約期間中は月々の電気料金やリース料を事業者に支払います。

契約期間が終了した後は、家庭用太陽光発電や家庭用蓄電池は無償で契約者に譲渡されます。

利用条件が事業者によって異なっているため、利用する前に条件や契約内容についてよく確認するようにしましょう。

一括見積もりを利用する

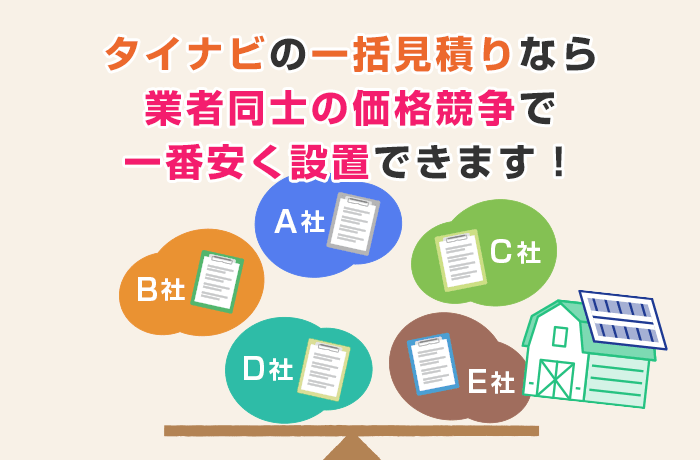

家庭用太陽光発電を安く設置するためには、一括見積りの利用は欠かせません。

一括見積りでは、複数の施工業者から見積もりを取って価格や工事費、サービス内容の比較検討を行います。

一括見積もりによって、価格が高すぎる業者やサービス内容が悪い業者を選別し、金額的にもサービス面でも良心的な業者を探し出すことができます。

個人でも業者を探し出して複数業者に見積もり依頼をすることは可能ですが、かなりの手間がかかるので、「一括見積もりサイト」を利用することをおすすめします。

太陽光発電の無料一括見積りサイト「タイナビ」では、誰でも楽に見積り依頼ができるように便利さを追求したサービスを提供しています。

施工業者を比較するポイントは、工事費用の安さや、サービスの手厚さ、対応の丁寧さです。

できるだけ多くの見積りを入手して、信頼できる施工業者を見つけることが、家庭用太陽光発電をお得に設置する最強の方法となります。

家庭用太陽光発電を導入・設置する手順

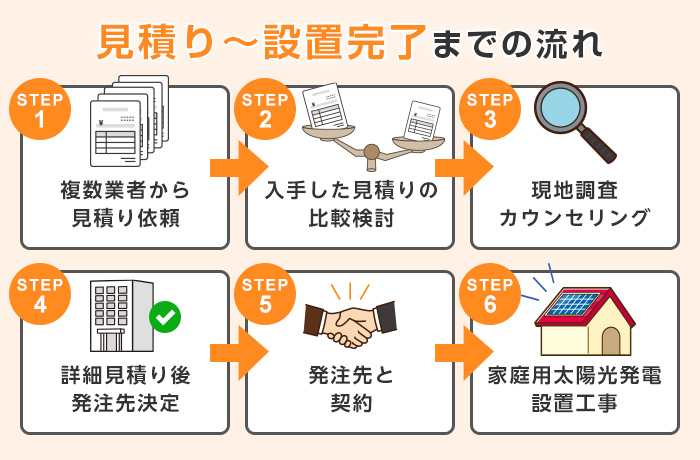

家庭用太陽光発電を導入・設置する手順は、次の通りです。

| Step1 | :複数業者からの見積もり入手 家庭用太陽光発電はメーカーや施工業者によって価格が異なることがあるので、複数の業者から概算見積もりを入手します。 複数の業者からの見積もり入手には「一括見積もりサイト」の利用がおすすめです。 |

|---|---|

| Step2 | :見積もりの比較検討 入手した概算見積もりの内容を比較検討して詳細見積もりの依頼先を選定します。 候補となる業者を2~3社残すようにしましょう。 |

| Step3 | :現地調査、カウンセリング 候補となる2~3社の担当者が現地調査のために訪問してきます。 このときに疑問点などがあれば遠慮なく質問するようにしましょう。 |

| Step4 | :詳細見積もりの入手、発注先の決定 現地調査を踏まえて、業者からの詳細見積もりと提案があります。 発電容量や保証期間・内容などが異なっていることもあるので、金額だけで決めるのではなく総合的に判断して発注先を決めます。 |

| Step5 | :発注先と契約する 決定した発注先と契約をします。 FITや補助金の申請手続き、ソーラーローンの利用手続き、工事日程などについて調整します。 |

| Step6 | :家庭用太陽光発電の設置工事 設置工事は大きく太陽光パネルなどの機器の設置工事と機器の電気配線工事に分けられます。 |

これらの手順の中では、次の2点について注意しておきましょう。

家庭用太陽光発電の導入・設置までにかかる期間

家庭用太陽光発電の導入に必要な申請

家庭用太陽光発電の導入・設置までにかかる期間

家庭用の太陽光パネルの設置と配線工事だけであれば、1~2日程度で完了します。

しかし、電力会社との電力の売買契約締結には1~2ヵ月程度かかることがあります。

家庭用太陽光発電の導入に必要な申請

家庭用太陽光発電の導入に必要な申請手続きは、資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー電子申請」のページで行います。

「再生可能エネルギー電子申請」のページにアクセス後、「新規登録」してから「事業計画認定申請書」に入力します。

「発電設備の区分と出力区分」「発電設備の出力」などの必要事項を入力していきますが、登録名は電力会社との契約者と同じ名前にする必要があるので注意しましょう。

また、家庭用太陽光発電の申請の場合は、土地の取得および建物の所有を証明する書類や構造図、配線図、電力会社の接続同意書類が必要となります。

これらの申請手続きは代行業者に依頼することも可能ですが、委任状や印鑑証明などが必要となるので、事前に準備しておきましょう。

家庭用太陽光発電の最新動向

家庭用太陽光発電の導入の際には、太陽光発電を取り巻く環境や制度の変化などについても知っておくとお得になることが多いです。

たとえば、「数年前までは家庭用太陽光発電の導入に補助金を出す自治体が多かったが、今現在は蓄電池とセットでの導入の場合にのみ補助金を出す自治体が増えている」などです。

こういう動向を知っているだけで「家庭用太陽光発電だけよりも蓄電池もセット導入した方が初期費用が安く、かつ回収期間も短くできるかもしれない」など将来的にもリスクが少なく、お得な選択がしやすくなります。

このように、太陽光発電を取り巻く環境や制度などは日々変化していきます。知らないだけで損をしてしまうこともあるので、こういった最新動向もしっかり抑えておきましょう。

2025年より太陽光発電の義務化がスタート

国や自治体が主導となり、新築住宅への太陽光発電設置義務化が2025年からスタートします。

自治体によって開始時期や内容が異なるので、これから新築住宅への家庭用太陽光発電の導入を検討されている場合には、義務化についてもチェックしてみましょう。

たとえば東京都では2025年4月から新築住宅への太陽光パネルの設置が義務付けられます。

対象となるのは、東京都内における年間供給延べ床面積が合計20,000㎡以上の大手のハウスメーカーなどが供給する延べ床面積2,000㎡未満の中小規模の新築住宅です。

同時に断熱・省エネ性能の確保も義務付けられます。

なお、既存の住宅は太陽光パネル設置義務化の対象外で、その他にも新築住宅であっても屋根の面積が小さい住宅や、北向きの住宅などの太陽光発電に適さない場合は対象外となる可能性があります。

また、京都府や神奈川県川崎市などの全国の自治体でも同様の義務化の取り組みが進んでおり、こうした流れは今後も全国に波及していくことでしょう。

住宅を新たに建築したり購入したりする際には、今後ますます太陽光発電の導入についてメリットやデメリットなどを押さえておく必要性が高まってきていると言えます。

家庭用太陽光発電でよくある質問

家庭用太陽光発電を導入するにあたり、よくお客様からいただく質問をいくつかまとめました。

こちらも導入検討時の参考にしてみてください。

- 家庭用太陽光発電を導入したら確定申告は必要?

- 家庭用太陽光発電の導入に最適のタイミングは?

- 小型の家庭用太陽光発電でも導入する価値がある?

家庭用太陽光発電を導入したら確定申告は必要?

売電収入と他の事業収入とを合計した年間所得が38万円を超える場合は確定申告が必要です。

2025年の売電単価は15円/kWhなので、売電収入が38万円/年を超えるためには25,333kWh/年(=380,000円/年/15円/kWh)=69.4kWh/日の電力消費が必要となります。

一般家庭の電力消費量は約13kWh/日と言われているので、69.4kWh/日は5軒分以上の消費量です。

そのため、他の個人事業などの収入と合わせない限り、売電収入だけで年間所得が38万円を超えることは考えにくいと言えるでしょう。

家庭用太陽光発電の導入に最適のタイミングは?

家庭用太陽光発電を導入するのであれば、住宅を新築するときが一番お得です。

これは、設置費用(初期費用)を住宅ローンに組み込むことが可能だったり、住宅の建築工事と同時に太陽光パネルの設置ができるため工事費用が安くなるという経済的なメリットのほかに、家庭用太陽光発電の設置を前提として住宅の設計ができるメリットなども挙げることができます。

小型の家庭用太陽光発電でも導入する価値がある?

小型の家庭用太陽光発電でも導入する価値はありますが、それは目的次第と言えます。

たとえば、非常用電源として使いたいという場合や、一部の電力を補いたいという方には適しています。

家庭用太陽光発電の導入を検討しよう!

この記事では、家庭用太陽光発電を導入するにあたり、必要な基礎知識から、お得に導入するコツなどについて詳しく解説しました。

家庭用太陽光発電は、電気代の高騰や、自然災害が危惧されている現代社会にとって「1家に1台」と言っても良いぐらい必要不可欠な存在になりつつあります。

2025年から新築住宅への家庭用太陽光発電の設置も義務付けられるため、今以上に身近な存在になってくるはずです。

実際にタイナビ経由で導入されたお客様からも「将来の不安が解消された」「電気代の負担がうんと軽くなった」など喜びの言葉をいただくことも多いです。

「電気代が高すぎるのでなんとかしたい」「電気自動車の購入を考えている」「いざというときの備えをしておきたい」と考えている方は、ぜひ家庭用太陽光発電の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

タイナビでは、無料で5社の一括見積もりができ、あなたの家にとって最適な家庭用太陽光発電をよりお得に導入することができます。

以下のお見積もりフォームより簡単に複数業者の見積もりを取ることができるので、まずは「どれぐらいの費用がかかるのか?」などを知る上でもぜひお気軽にご利用ください。

0円ソーラーや補助金の活用などもタイナビなら、お見積もりと合わせて相談が可能です!

編集部おすすめ記事

家庭用太陽光発電とは?価格相場や初期費用を安く抑える方法、導入するメリット・デメリットを解説

【2025年版】家庭用太陽光発電と蓄電池の価格相場!セット価格がおすすめ!

【最新2025年度】太陽光発電の補助金はもらえる?補助金額や申請条件を解説!

【2025年】太陽光パネルメーカーおすすめランキング! コスパ・品質・価格で比較してみよう

【2025年最新】太陽光発電はやめたほうがいい5つの理由!後悔しないための完全ガイド

【初心者必見】太陽光発電を自宅に設置するメリット・デメリットとは?