2022年から火力発電の燃料であるLNGの価格高騰などによる電気料金の値上がりが続いており、2025年の一般家庭の電気料金は従来と比べると20%~40%も高くなっています。

このような状況では、自分の家で消費する電力を太陽光発電を導入してまかないたくなるのも当然でしょう。

しかも、太陽光発電の設置費用は、10年ほど前は300万円以上もかかっていましたが、現在では70万円~80万円程度で導入できるようになってきています。

さらに、国・都道府県・市町村などからの補助金を利用すれば、もっと低コストで導入できるようになります。

今回は、太陽光発電や蓄電池などの補助金情報について詳しく解説します。

2025年度の太陽光発電関連の補助金の動向

太陽光発電関連の補助金は毎年変わっていますので、「今後こうなっていく可能性がある」という動向や傾向をきちんと押さえておくことが重要です。

「個人向け住宅用太陽光発電」と「法人向け太陽光発電」のそれぞれの動向をまずは、ざっくり抑えておきましょう。

自分の場合、自社の場合に使える補助金は何なのか、からタイナビが補助金を活用した太陽光発電の導入をフルサポートいたします。

個人向け住宅用太陽光発電関連の補助金の動向

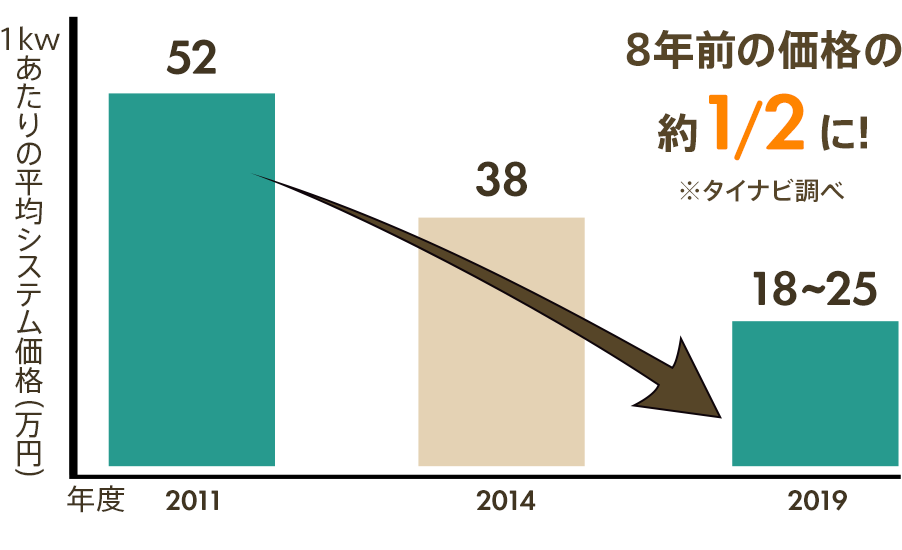

個人向け住宅用太陽光発電は、以前に比べると安価に設置できるようになってきています。

なぜなら、太陽光発電設備が十分に普及し、大量生産によって低価格化したためです。

たとえば、2011年の設置費用と比較すると、2019年には半額程度に費用が安くなっています。2025年はそれよりもさらに安く設置できるようになってきているのです。

そのため、補助金の動向としては、太陽光発電を設置する方から、太陽光発電を含む様々なゼロエネルギー化に取り組む方への補助に移行しています。

実際に、国は、次表の通り、2022年ごろから太陽光発電の設置単体への補助金支給を行っていません。

| 2009年 | 7万円/kW |

|---|---|

| 2010年 | 7万円/kW |

| 2011年 | 4万8千円/kW |

| 2012年 | 3万円~3万5千円/kW |

| 2013年 | 1万5千円~2万円/kW |

| 2021年 | 4万円/kW※FIT活用不可 |

| 2022年 | 2022年補助金なし |

| 2023年 | 2023年補助金なし |

| 2024年 | 予定なし |

| 2025年 | 予定なし |

一方で、太陽光発電と蓄電池を併用する場合には補助金が交付されます。

これは、太陽光発電の導入コストの低下により補助金を交付しなくても導入しやすくなっていることや、太陽光発電と蓄電池を併用すると発電電力を蓄電池に貯めておいて夜間の消費電力をまかなうことができるようになることから、国に蓄電池の導入を促進しようという意向があるからです。

また、蓄電池と同様に、国は「ZEH補助金」に力を入れていますので、今後は太陽光発電単体ではなく、「蓄電池」と「ZEH(ゼッチ)」に注目しておく必要があります。

国のこういった補助金の方針については、数年遅れて自治体に波及していくので、今後は自治体も太陽光発電設置単体から、蓄電池やZEHなどを含むゼロエネルギー化に取り組む方への補助、という方向性に変わってくることが予想されています。

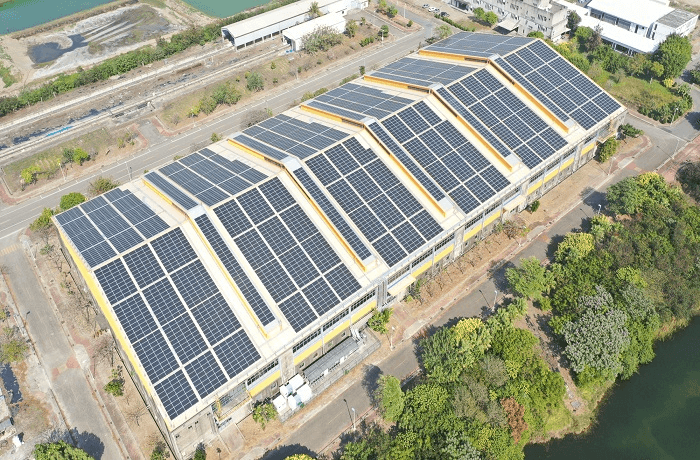

法人向け太陽光発電関連の補助金の動向

国から補助金は、個人向けと同様に「法人向け太陽光発電」においても、太陽光発電と蓄電池を併用する場合に交付されます。

また、「法人向け太陽光発電」単体の場合は、2MW以上の大規模発電所である必要があるなどの条件が付いています。

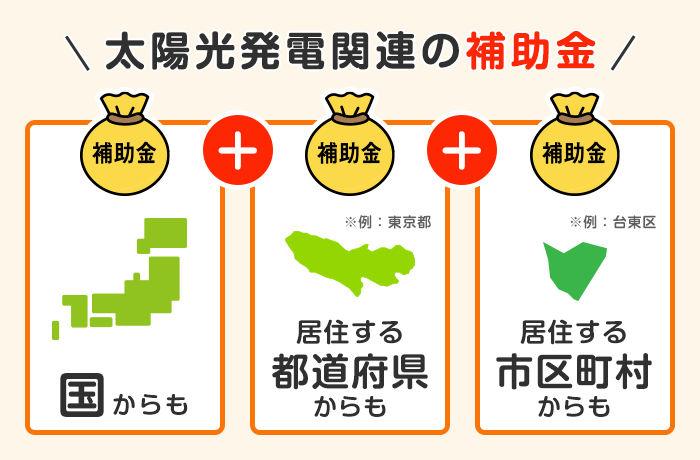

太陽光発電の補助金は国、都道府県、市区町村からそれぞれ出ている

太陽光発電関連の補助金は、国・都道府県・市区町村のそれぞれから出ています。

国から補助金が降りたから、自治体では申請できないという訳ではなく、それぞれの補助金の要件を満たしていれば、複数の補助金を受給することが可能です。

【2025年】国からの住宅用太陽光発電関連の補助金

以下表の通り、2009年に始まった国からの「住宅用太陽光発電」単体への補助金は2013年にストップされており、2025年も実施される予定はありません。

しかし、「住宅用太陽光発電」と「蓄電池」や「V2H」をセットで設置した場合は、「蓄電池」や「V2H」だけに補助金が支給されます。

【2025年】自治体からの住宅用太陽光発電関連の補助金

自治体からの「住宅用太陽光発電」関連の補助金制度は、「住宅用太陽光発電」「ZEH」「蓄電池」「省エネ機器」など様々な種類があります。

また、各自治体によって補助金の種類が異なっていますので、居住している自治体がどのような補助金を実施しているのかを調べてみましょう。

住宅用太陽光発電の補助金(都道府県・市区町村)

まずは、ご自身が居住する自治体(都道府県・市区町村)の補助金情報を以下でチェックしましょう。

都道府県が行っている補助金、市区町村が行っている補助金、それぞれ条件があえば、両方受けることが可能。

条件があうかどうか分からない方は、それも含めてタイナビに相談してください。お見積もりフォームからお見積もりいただければ、お気軽に相談可能です。

北海道・東北地方の都道府県別補助金情報

関東地方の都道府県別補助金情報

中部地方の都道府県別補助金情報

愛知県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県

近畿地方の都道府県別補助金情報

中国地方の都道府県別補助金情報

四国地方の都道府県別補助金情報

九州・沖縄地方の都道府県別補助金情報

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

具体的にどのような補助金を自治体が出しているのか、代表的な自治体の補助金情報について、いくつかご紹介します。

【東京都】

東京都では、「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」で補助金を交付しています。

申請期間は、5月中旬~からです。制度の詳細が決定し次第、お知らせします。

まず、太陽光発電施設の設置にかかった費用に関する補助金額は次の通りです。

| 対象設備 | 補助金額 | ||

|---|---|---|---|

| 太陽光 発電 | 新築 住宅 | 3.6kW以下 | 12万円/kW (上限36万円) |

| 3.6kW以上 50kW未満 | 10万円/kW | ||

| 既存 住宅 | 3.75kW以下 | 15万円/kW (上限45万円) | |

| 3.75kW以上 50kW未満 | 12万円/kW | ||

また、太陽光発電の設置にかかった以下の経費などについても補助金が支給されます。

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| 防水工事(既存集合住宅・既存戸建住宅) | 上限18万円/kW |

| 架台設置(集合住宅) | 上限20万円/kW |

| 架台設置(既存戸建住宅) | 10万円/kW |

さらに、太陽光発電のパワーコンディショナーの更新についても次のような補助金が支給されます。

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| パワーコンディショナー(更新) | 1/2(上限10万円/台) |

【令和6年度】災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業

【東京都足立区】

東京都足立区では、住宅用太陽光発電(単体)と住宅用蓄電池(単体)に補助金を出しています。

令和7年度も当補助制度を実施しますが、申請期間は未定です。詳細が決まりましたら、こちらのページでお知らせします。

太陽光発電(単体)に対して支給される補助金は以下の通りです。

| 対象設備 | 補助金額 | |

|---|---|---|

| 住宅用 太陽光発電 (単体) | 一般住宅に 設置した場合 | いずれか金額が低い方を適用 (上限24万円) ・対象経費の1/3 ・2.6万円/kW ※区内業者による設置・施工 は7.2万円/kW (上限28万8千円) |

| 分譲マンションに 設置した場合 | 上限60万円 ※区内業者による 設置・施工は上限72万円 | |

| 公益的施設に 設置した場合 | 上限120万円 ※区内業者による 設置・施工は上限144万円 | |

また、蓄電池設置に対して支給される補助金は以下の通りです。

| 対象設備 | 補助金額 | |

|---|---|---|

| 蓄電池 | 本体、部材の購入および 設置工事に要する費用 ※申請者自らが設置工事を 行う場合は対象外 | 50,000円 |

【4月11日受付開始】太陽光発電システム設置費補助金(設置後申請)

【東京都葛飾区】

東京都葛飾区では、住宅用太陽光+住宅用蓄電池(併設)と住宅用太陽光発電(単体)、住宅用蓄電池(単体)の場合に、補助金が出ます。

申請期間は、いずれも令和7年4月1日~令和8年3月31日です。

| 対象設備 | 補助金額 | |

|---|---|---|

| 住宅用太陽光発電 +住宅用蓄電池 (併設) | 太陽光発電 | 8万円/kW(上限40万円) +太陽光と蓄電池セットでの 設置で5万円上乗せ |

| 蓄電池 | 補助対象経費の1/4 (上限20万円) | |

| 住宅用太陽光発電 (単体) | 8万円/kW (上限40万円) | |

【埼玉県】

年間で快晴日数が日本一である埼玉県は、住宅用太陽光発電の普及に積極的に取り組んでいる自治体の一つです。

設置数は令和5年3月末時点で約18万2,000基で全国第2位となっています。

そんな埼玉県には、「家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金」というものがあり、太陽光発電を含む、さまざまな省エネ・再エネ活用に補助金が支給されます。

申請期間は、令和6年5月27日~令和7年1月31日です。令和7年度も補助金が出る可能性が高い!詳細が決まりましたら、こちらのページでお知らせします。

※また、すでに設置済、または補助金交付決定前に工事着工した場合は対象外なので、その点には十分ご注意ください。

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| 住宅用太陽光発電 | 7万円/kW (上限35万円) |

| 蓄電池 | 10万円/件 |

【埼玉県さいたま市】

埼玉県さいたま市では、住宅用太陽光発電(単体)と住宅用蓄電池(単体)に対して、補助金を支給しています。

申請期間はいずれも2024年(令和6年)6月中旬~令和7年1月31日です。令和7年度は詳細が決まりましたら、こちらのページでお知らせします。

※工事完了日が令和6年3月1日〜令和7年3月15日のものが対象になるので、その点十分ご注意ください。

| 対象設備 | 補助金額 | |

|---|---|---|

| 住宅用太陽光発電(単体) | 5kW未満の場合 | 2.5万円/kW |

| 5kW以上の場合 | 5.5万円/kW | |

令和6年度「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

【神奈川県】

神奈川県では、以下のような考えから、法人や個人の事業者に対して補助金を支給しているのみです。

太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助は事業者を対象とした補助であり、事業者に補助することによって、初期費用0円で住宅への太陽光発電設備の設置を可能にしたり、リース料金などを安くしたりすることを目的としています。

個人では補助を受けることができませんが、補助は県民の方々に還元される仕組みとなっています。

個人向け住宅用太陽光発電の補助金は、神奈川県の各市町村が交付しています。

【神奈川県川崎市】

川崎市では次のような補助金制度を設けています。

| 対象設備 | 補助金額 | |

|---|---|---|

| 太陽光発電 | FITを適用しない場合 | 7万円/kW (限度額28万円) |

| FITを適用する場合 | 4万円/件 | |

【千葉県】

千葉県では住宅用設備等に対する補助事業を実施している市町村に対して補助金を交付しており、設置者へ直接の補助金交付は行っていません。

一方で、千葉県の市区町村では住宅用太陽光発電(単体)への補助金を支給しています。

【千葉県千葉市】

千葉県千葉市では住宅用太陽光(単体)への補助金制度を設けています。

申請期間や方法の詳細については、4月中旬頃にこちらのページでお知らせします。

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| 住宅用太陽光発電(単体) | 1.5万円/kW (上限6万円) |

お住まいの地域について以下のお見積もりフォームに入れていただければ、どの補助金に該当する可能性があるのかを含め、サポート可能です。まずはお気軽にお見積もりください!

ZEH関連の補助金

「ZEH(ゼッチ)」とは、高い省エネ性能を有し、太陽光発電などによる発生エネルギーと消費エネルギーの収支がゼロになる住宅のことです。

「Zero Energy House(ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略です。

また、「ZEH+」とは、「ZEH」よりもより高い省エネ性能が求められる住宅のことを指します。

さらに「ZEH+」よりもさらに省エネ性能が高い住宅のことを「HEMS」と呼びます。

国は住宅用太陽光発電(単体)には補助金を支給しなくなりましたが、令和3年10月の閣議決定によって、2030年までに新築住宅の6割に太陽光発電が設置されている状態を目指すことを政策目標として策定しているため、今後はZEHに対する補助金が強化されていくと考えられます。

ZEH補助金

「ZEH補助金」は、「ZEH」の新築・購入やリフォームをしたときに支給されます。

「ZEH補助金」には、次の3つがあります。

- こどもエコすまい支援事業

- 地域型住宅グリーン化事業

- 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

それぞれ詳しく見ていきましょう。

こどもエコすまい支援事業

国土交通省・経済産業省・環境省による補助事業で、2022年に創設されて2023年から本格的に実施されています。

「ZEH」の基準を満たしている住宅への補助金額は1戸あたり100万円です。

2023年度の申請は2023年9月28日に予算上限到達により、開始から6ヶ月で申請を終了しています。

しかし、それを受け2024年度は予算1,225億円(2023年度は1,709億3,500万円)で延長が決定しました。

該当する可能性がある方は今後の申請期間の発表、および補助内容の変更に注目しておきましょう。

地域型住宅グリーン化事業

国土交通省の補助事業で、1戸あたり上限140万円が補助されます。

中小工務店などによる木造の「ZEH」が対象で、土砂災害特別警戒区域は対象外です。

2023年度の申請は終了してしまいましたが、令和2年、3年、4年、5年と、毎年行われている補助金なため、2025年も補助金申請が行われる可能性は十分考えられます。

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

環境省の補助事業で、注文住宅または建売住宅の「ZEH」が対象です。

補助金額は、1戸あたり55万円です。

また、蓄電池を設置する場合は、2万円/kWh(上限20万円)または補助対象経費の1/3以内のうち低い方が補助されます。

2023年度は申請が終了してしまいましたが、この事業自体が令和3年〜7年までの実施となっているので、2025年度も補助金申請が行えるはずです。

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

ZEH+補助金

「ZEH」よりもさらに省エネルギーな住宅である「ZEH+」に対する補助金はさらに手厚いものとなっています。

「ZEH+」に認定されるために必要な条件は次の通りです。

- 停電時に、主たる居室で電源を確保できる

- 「ZEH」の基準を満たしている

- ①~③いずれかの設備を導入している

①蓄電池システム

②制御電源を確保した太陽熱利用温水システム

③停電自立型燃料電池

次世代ZEH+補助金

「次世代ZEH+補助金」は、「次世代ZEH+実証事業」として経済産業省が設けている補助事業で、自家消費の拡大を目指す次世代「ZEH+」が対象です。

適用条件を満たせば、1戸あたり100万円が補助されます。

また、次の省エネ設備を合わせて導入することで、追加で補助を受けることが可能です。

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| V2Hシステム | 75万円または補助対象経費の1/2で額が低いほう |

| 蓄電システム | ・初期実効容量2万円/kWh ・工事費以外の蓄電システムの導入費の1/3 ・20万円のうち最も低い額 |

| V2H充電設備 | ・設備費と工事費の合計額の1/2 ・V2H充電設備本体価格と工事費の合計額の1/2 ・75万円のうち最も低い額 |

| 燃料電池 | 1台2万円 |

| 太陽熱利用温水システム | ・液体式17万円/戸 ・空気式60万円/戸 |

「次世代ZEH+補助金」が適用される主な条件は次の通りです。

- 「ZEH+」の要件を満たしている

- ①~④いずれかの設備を導入している

- ①V2H設備

②蓄電システム

③停電自立型燃料電池

④太陽熱利用温水システム

2023年度は申請が終了してしまいましたが、毎年行っている補助金なので2025年度も補助金が実施される可能性は十分考えられます。

次世代HEMS補助金

「次世代HEMS補助金」は、より高性能な「ZEH+」を対象に経済産業省が実施する補助事業で、補助金額は1戸あたり定額112万円となっています。

「ZEH+」の要件を満たしており、かつ次のいずれかを設置することが条件です。

- V2H設備

- 蓄電システム

- 燃料電池

- 太陽熱利用温水システム

- AI・IoT技術等による最適制御の仕組みを備えている

2023年11月10日で受付が終了していますが、2025年度も補助金が実施される可能性は十分に考えられます。

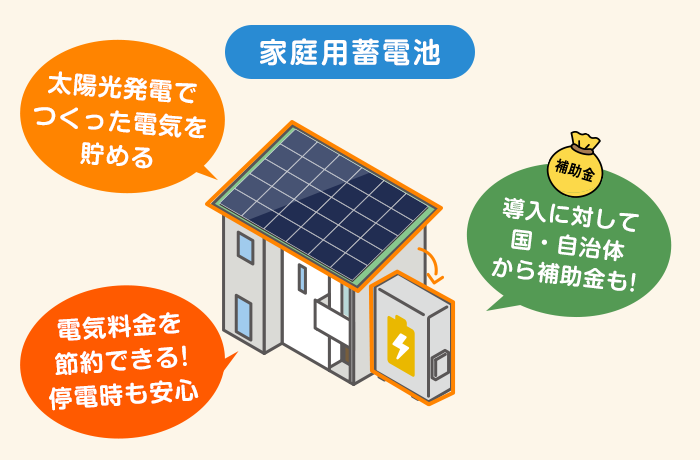

蓄電池の補助金

蓄電池は初期設置費用が高いものの、太陽光発電と組み合わせることによって「電気料金の節約」「非常時の自家発電」などに大きな効果があります。

そのため、近年の補助金制度では蓄電池を対象としたものが多くなっています。

なお、電気を貯めておく設備として蓄電池以外に電気自動車も有力で「V2H設備」も補助金の対象となっています。

蓄電池についても国、自治体(都道府県、市区町村)でそれぞれ異なる補助金が実施されており、合わせて応募が可能なため、該当しているかしっかりチェックしておきましょう。

条件があうかどうか分からない方は、お見積もりフォームからお見積もり申請いただければ、お気軽に相談可能です。

【2025年度】国からの蓄電池補助金

国による蓄電池への補助金は、主に次の3つです。

- 子育てグリーン住宅支援事業

- DR補助金

- DER補助金(未定)

なお、1つの蓄電池の設置工事に対して、国と自治体それぞれが行っている補助金の併用は可能ですが、国が行っている複数の補助金の併用はできないので注意しましょう。

子育てグリーン住宅支援事業

国土交通省の補助事業で、子育て世帯や若者夫婦世帯による省エネルギー性能が高い住宅の取得や、省エネルギー改修(リフォーム)を支援する事業です。

2024年までの「子育てエコホーム支援事業」から2025年に名称が変更されました。

リフォームの補助額は最大で60万円までですが、蓄電池の補助金額は一戸あたり64,000円となっています。

申請期間は2025年5月中旬〜予算上限に達するまでとなっています。

(遅くとも2025年12月31日まで)

DR補助金(電力需給ひっ迫等に活用可能な家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業)

DR補助金のDRは「Demand Response」の略称です。

蓄電池の充放電などを活用して、電気の需給バランスを調整する仕組みのことです。

このDRに対応することで、蓄電池の導入に対して補助金が支給されます。

2025年度は、2024年度の補正予算によって行われるため、補助金の申請期間は、2025年4月中旬頃~2025年12月5日(金)までですが、予算の上限に達した時点で終了となります。

概要は次の通りです。

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| 住宅用蓄電池 (単体) | 上限 60万円 / 戸 |

| 補助率・上限額 | 補助対象経費の1/3 (上限60万円) |

DER補助金(分散型エネルギーリソースの更なる活用実証事業)

DER補助金のDERは「Distributed Energy Resources」の略で、分散型エネルギーリソースという意味です。

一般住宅やビルなどに設置されている太陽光発電や電気自動車・空調設備・給湯器設備などを総合的に運用管理するシステムのことです。

2025年度のDER補助金の詳細はまだ決定していません。

【2025年度】自治体からの蓄電池の補助金

国だけではなく、自治体からも、次のように蓄電池導入に対する補助金が出ています。(一部自治体の補助金情報を参考に紹介しているので、詳細はお住まいの自治体の蓄電池補助金のページをご覧ください)

【東京都】

| 対象設備 | 補助金額 | |

|---|---|---|

| 蓄電池 | 蓄電池容量 (6.34kWh未満) | 19万円/kW (上限95万円) |

| 蓄電池容量 (6.34kWh以上) | 15万円/kW | |

| DR(デマンドレスポンスの実証) 補助金 | 10万円 (定額) | |

【東京都足立区】

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| 住宅用蓄電池 (単体) | 補助対象経費の1/3 (上限5万円) |

【東京都葛飾区】

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| 住宅用蓄電池 (単体) | 補助対象経費の1/4 (上限20万円) |

【埼玉県】

| 対象設備 | 補助金額 | |

|---|---|---|

| 住宅用蓄電池 | 埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加 市町村の取組に位置付けられた事業の場合 | 補助対象経費の1/2 |

| 上記以外の場合 | 補助対象経費の1/3 | |

【埼玉県さいたま市】

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| 住宅用蓄電池 (単体) | 2万円/kW (上限12万円) |

【千葉市】

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| 住宅用蓄電池 (単体) | 7万円(定額) |

省エネ機器への補助金

省エネ機器とは、ヒートポンプ給湯機・ハイブリッド給湯機・家庭用燃料電池などの高効率給湯器やクリーンエネルギー自動車などのように、従来に比べて省エネルギー効果の高い機器のことをいいます。

省エネ機器には、以下のような補助金があります。

- 高効率給湯器導入促進への補助金

- CEVへの補助金

一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

高効率給湯器導入促進への補助金

経済産業省では、令和5年度補正予算による「給湯省エネ2024事業」で高効率給湯器の導入を促進するための定額の補助金を交付しています。

| 対象設備 | 補助金額 |

|---|---|

| ヒートポンプ給湯機 | ・基本額8万円/台 ・別途要件を満たす場合は10~13万円/台 |

| ハイブリッド給湯機 | ・基本額10万円/台 ・別途要件を満たす場合は13~15万円/台 |

| 家庭用燃料電池 | ・基本額18万円/台 ・別途要件を満たす場合は20万円/台 |

高効率給湯器の導入と同時に、蓄熱暖房機または電気温水器を撤去する場合は、以下の撤去費用(定額)が加算されますが、予算額40億円に達した時点で終了する予定です。

- 蓄熱暖房機の撤去:10万円/台

- 電気温水器の撤去:5万円/台

給湯省エネ2024事業(令和5年度補正「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」)について

CEVへの補助金

「CEV」補助金とは、環境に優しい「クリーンエネルギー自動車(Clean Energy Vehicle)」の新車を購入したときに交付される補助金です。

対象車種は、EV(電気自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車)、CDV(クリーンディーゼル自動車)です。

具体的な対象車両は、2023年(令和5年)12月1日〜令和6年3月31日までに新車登録されたクリーンエネルギー自動車で、補助金の上限は次の通りです。

| 車の種類 | 補助金の上限 |

|---|---|

| 電気自動車 (EV) | 85万円 |

| 軽電気自動車 (軽EV) | 55万円 |

| プラグインハイブリッド車 (PHEV) | 55万円 |

| 燃料電池自動車 (FCV) | 255万円 |

また、参考までに各メーカーの車種による補助金事例をいくつかご紹介します。

◆ テスラの補助金は?

- テスラ モデル3 RWD: 65万円

- テスラ モデルY RWD: 65万円

- テスラ Model S: 52万円

- テスラ Model X: 52万円

◆ 日産自動車の補助金は?

- 日産自動車 アリア(ZAA-FE0): 85万円

- 日産自動車 リーフe+ G(ZAA-ZE1): 65万円

- 日産自動車 サクラ(ZAA-B6AW): 55万円

◆ 三菱自動車の補助金は?

- 三菱自動車 eKクロス EV(ZAA-B5AW): 55万円

- 三菱自動車 ミニキャブ EV(ZAB-U69V): 45万円

- 三菱自動車 ミニキャブ・ミーブ(ZAB-U68V): 41万円

太陽光発電関連の補助金は、対象設備などが多くあります。

「え?これも対象だったの?」という場合もよくありますので、もらい損ねがないように、専門家への相談がおすすめです。

次のフォームよりお見積もりいただければ、どのような補助金に該当しているのかも含め、丁寧にサポートさせていただきます。

【2024年】法人向けの太陽光発電関連の補助金

個人向け住宅用の太陽光発電に関する補助金は蓄電池やZEH、ZEH+、HEMSなどに移行しつつありますが、法人の場合は太陽光発電(単体)に対する補助金が積極的に行われています。

国と自治体(都道府県、市区町村)の両方でさまざまな補助金が実施されていますが、代表的な「法人向け太陽光発電」関連の補助金について、知っておきましょう。

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

環境省による補助事業で、民間企業がエネルギーの自家消費や地産地消に取り組む際に補助金が交付されます。

次のように複数の事業に分かれており、それぞれ対象となるものや条件などが違います。

- ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

- 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

順にご紹介します。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

企業向けや事業用の太陽光発電や蓄電池が対象となります。

補助事業の内容と公募日程(予想)は次の通りです。

| 予算額 | 40.0億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | 太陽光発電設備・再生可能エネルギーと併設する蓄電池 |

| 補助対象事業 | ・(補助)業務用施設、産業用施設、集合・戸建住宅への自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入 ・(委託)ストレージパリティ達成に向けた課題分析・解決手法にかかる調査検討 |

| 補助率・上限額 | ・購入の場合:4万円/kW(戸建住宅は対象外) ・PPA・リースの場合:5万円/kW(戸建住宅は7万円/kW) |

| 公募日程(予想) | 2024年度補正予算一次公募:2024年3月末~4月上旬 2024年度補正予算二次公募:2024年5月中旬~6月下旬 |

新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

企業向けや事業用の太陽光発電で、一般的な屋根上への設置だけでなく、その他のさまざまな手法での設置を補助するものです。

補助事業の内容と公募日程(予想)は次の通りです。

| 予算額 | 40.0億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | 太陽光発電設備 |

| 補助対象事業 | ・ソーラーカーポートの導入 ・営農地、ため池、廃棄物処理場を活用した太陽光発電の導入 ・窓や壁と一体型の太陽光発電の導入 ・遠隔地から自営線で電力調達を行う取り組み ・再エネ熱、太陽光以外の再エネ発電、未利用熱を活用する計画策定や設備導入 ・熱分野のCO2ゼロに向けたモデル、寒冷地での脱炭素化モデルに関する取り組み ・(委託)新たな再エネ導入手法に関する調査検討 |

| 補助率・上限額 | 補助率:1/3、1/2、3/5のいずれか 計画策定:3/4(上限1,000万円) |

| 公募日程(予想) | 2024年度補正予算一次公募:2024年3月末~4月上旬 2024年度補正予算二次公募:2024年5月中旬~6月下旬 |

需要家主導太陽光発電導入促進事業

経済産業省の補助事業で、民間企業および自治体で特定の需要家に電気を供給するために新たに太陽光発電設備を設置・所有する者に補助金が交付されます。

2022年度(令和4年度)から行われており、2023年度(令和5年度)から蓄電池併設型が新設され、2024年度(令和6年度)も継続されます。

補助金の概要は次の通りです。

| 予算額 | 100億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | 太陽光発電設備・再生可能エネルギーと併設する蓄電池 |

| 補助対象事業 | 1)需要家主導型太陽光発電設備導入支援事業 発電事業者や需要家が再エネを長期的に利用する場合の太陽光発電設備などの導入(FIT・FIP制度や自己託送によらないことが条件) 2)再エネ電源併設型蓄電池導入支援事業 蓄電池の導入(一定容量・上限価格あり、FIP認定を受けることなどが条件) |

| 補助率・上限額 | 1)2/3、1/2、1/3のいずれか(条件による) 2)1/2、1/3(条件による) |

地域脱炭素推進交付金

環境省の補助事業で、脱炭素化の取り組みを積極的に行う地方公共団体などに補助金を交付するものです。

この交付金は、次の複数の事業に分かれています。

- 脱炭素専攻地域づくり事業

- 重点対策加速化事業

順にみていきましょう。

脱炭素専攻地域づくり事業

| 予算額 | 425.2億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | ・再エネ発電設備 ・蓄電池・充放電設備 ・エネマネシステム ・自営線・熱道管 など |

| 補助対象事業 | 1~3の組み合わせで、1は必須 1)再エネ設備の導入 2)地域の再エネ利用最大化に向けた基盤インフラ設備の導入 3)地域の再エネ利用最大化に向けた省CO2設備の導入 |

| 補助率・上限額 | 補助対象経費の2/3(原則) |

重点対策加速化事業

| 予算額 | 425.2億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | ・再エネ発電設備 ・電気自動車(EV)など |

| 補助対象事業 | 1~5の組み合わせで、1または2は必須 1)屋根置きなど自家消費型の太陽光発電の導入 2)未利用地、ため池、廃棄物最終処分場などを活用した再エネ設備の導入 3)業務ビルなどにおける省エネと改修時のZEB化 4)住宅・建築物の省エネ性能の向上 5)地域住民のEV購入支援事業やEV公用車を活用したカーシェアリング事業 |

| 補助率・上限額 | 補助対象経費の1/3、2/3、または定額補助(原則) |

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)

環境省による補助事業で、工場や事業場での脱炭素化を推進し2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みに補助金を交付しています。

太陽光発電への補助は、空調設備や給湯器などのエネルギー使用設備機器を同時に導入した場合のみに認められます。

| 令和6年度予算額 | 33.29億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | 空調設備・給湯器・コージェネ・冷凍冷蔵機器・エネルギーマネジメントシステム など |

| 補助対象事業 | 1)中小企業による工場・事業場でのCO2排出削減の目標の策定 2)工場・事業場の省CO2型設備の更新 3)複数の取引先を対象としてCO2排出削減をするための計画策定・設備更新・評価 |

| 補助率・上限額 | 1)3/4(上限額:100万円) 2)事業単位によって異なる A. 標準事業:3/4(上限額:1億円) B. 大規模電化・燃料転換事業:1/3(上限額:5億円) C. 中小企業事業:1/2(上限額:0.5億円) 3)1/3または1/2(上限額:5億円) |

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業

環境省による補助事業で、次のように複数の事業に分かれています。

- ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業

- LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業

順にみていきましょう。

ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業

| 予算額 | 47.19億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | 新築建築物や既存建築物の ZEB化に貢献する設備やシステム |

| 補助対象事業 | 新築建築物のZEB化を促進する事業 既存建築物のZEB化を促進する事業 |

| 補助率・上限額 | 補助対象経費の2/3~1/4 (上限額:3億円~5億円) |

また、延べ面積、建物が新築か既存か、ZEBの達成度によって補助率が下表のようになり、新築の10,000㎡以上と既存建築物は、地方公共団体のみが対象となります。

| 延べ面積 | 新規建築物 | 既存建築物 |

|---|---|---|

| 2,000㎡未満 | ・ZEB:3/5または2/3 ・Nearly ZEB:1/2または3/5 ・ZEB Ready:補助対象外または1/2 | 地方自治体のみ |

| 2,000㎡ ~10,000㎡ | ・ZEB:3/5または2/3 ・Nearly ZEB:1/2または3/5 ・ZEB Ready:1/3または1/2 | 地方自治体のみ |

| 10,000㎡以上 | 地方自治体のみ | 地方自治体のみ |

LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業

LCCO2(ライフサイクルCO2)の削減を重視した新築業務用施設のZEB化のための設備やシステムに対する補助金制度です。

「LCCO2」とは、製品を製造する際に発生するCO2を、製品の寿命1年あたりの排出量に換算して評価する手法のことです。

| 予算額 | 150億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | LCCO2(ライフサイクルCO2)削減を重視した新築業務用施設のZEB化に貢献する設備・システム |

| 補助対象事業 | 運用時の脱炭素化だけでなく、建築物のライフサイクルを通じて長期的に脱炭素化を目指すため、先進的な取り組みを行う事業 |

| 補助率・上限額 | 補助率はZEBランクによって下記の通り(上限額:5億円) ・ZEB:3/5 ・Nearly ZEB:1/2 ・ZEB Ready:1/3 |

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備導入推進事業

環境省による補助事業で、公共施設への再生可能エネルギー設備等の導入を支援し、平時の脱炭素化に加え、災害時にもエネルギー供給等が可能となる事業に補助金を交付しています。

太陽光発電設備はPPAで導入する場合のみ補助対象となります。

| 予算額 | 40億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | ・再生可能エネルギー発電設備 ・付帯する蓄電池、充放電設備 ・その他の省CO2設備 など |

| 補助対象事業 | 平常時は脱炭素を推進し、災害時は非常用電源としての機能を果たす公共施設への再生可能エネルギー発電設備の導入 |

| 補助率・上限額 | 都道府県・指定都市による太陽光発電導入:1/3 市区町村による太陽光発電設備導入:1/2 |

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備導入推進事業

浄化槽システムの脱炭素化推進事業

環境省による補助事業で、集合住宅・病院・商業施設などに設置されている中大型の浄化槽を、省エネ性能が高い設備に改修・交換する場合に補助金が交付されます。

再エネ設備(太陽光発電や蓄電池など)は、浄化槽と併せて設置する場合に補助対象となります。

| 予算額 | 18億円 |

|---|---|

| 補助対象設備 | 中大型浄化槽・再エネ設備(太陽光発電や蓄電池など) |

| 補助対象事業 | 既設中大型浄化槽を省エネ性能が高い浄化槽に改修・交換する事業 |

| 補助率・上限額 | 補助対象経費の1/2 |

実際にいくらぐらいもらえるの?補助金の事例

ここからは、実際に補助金をもらうとどれぐらいお得になるのかをイメージするために、実際に補助金を活用して太陽光発電設備を導入した個人と法人の事例をご紹介します。

ぜひ、参考にしてみてください。

個人向け住宅用太陽光発電の補助金活用事例1(関西エリア)

補助金を活用し、エクソル社の7kwの太陽光発電と、10kwhの蓄電池をセットで導入した事例です。

次のように自治体が実施する補助金を活用し、導入費用合計250万円のうち、約67.5%にあたる168万7,000円分を補助金でカバーすることができました。

- 和歌山市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金(和歌山市)

結果として、81万3,000円で太陽光発電と蓄電池を導入することができています。

個人向け住宅用太陽光発電の場合、この事例のように、蓄電池とセットでの導入に補助金が活用できる場合が多いです。今後もこの傾向は強くなっていくと予想されます。

個人向け住宅用太陽光発電の補助金活用事例2(四国エリア)

補助金を活用し、ネクストエナジー社の6kwの太陽光発電と、12kwhの蓄電池をセットで導入した事例です。

次のように国と自治体が実施する3つの補助金を活用し、導入費用合計303万6,000円のうち、約19.5%にあたる59万800円を補助金でカバーすることができました。

- 再生可能エネルギー導入拡大に資する分散型エネルギーリソース導入支援事業費補助金(国)

- かがわスマートハウス促進事業補助金(香川県)

- 高松市スマートハウス等普及促進補助金(高松市)

結果として、244万5,200円で太陽光発電と蓄電池を導入することができています。

国と自治体はそれぞれ異なる補助金事業を実施しています。

条件が合致した場合には、この事例のように「国の補助金」「県の補助金」「市の補助金」と、複数の補助金を活用し、お得に太陽光発電と蓄電池を導入できる可能性があります。

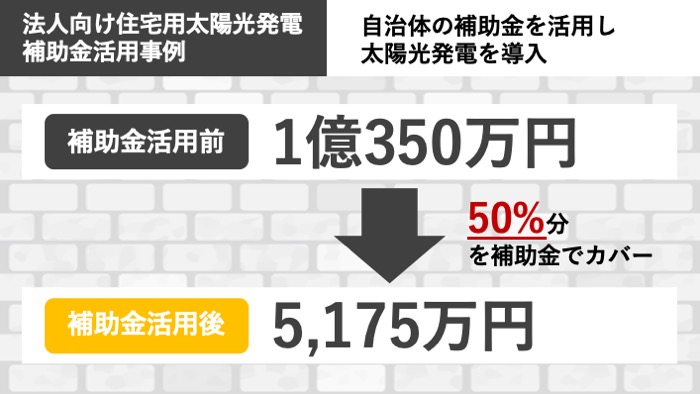

法人向け太陽光発電の補助金活用事例(関東エリア)

補助金を活用し、サニックス社の500kw以上の太陽光発電を導入した事例です。

次のように自治体が実施する補助金を活用し、導入費用合計1億350万円のうち、50%にあたる5,175万円分を補助金でカバーすることができました。

- 東京都地産地消再エネ増強プロジェクト都外設置(東京都)

結果として、5,175万円で太陽光発電を導入することができています。

もらえる可能性のある補助金の計算もプロの方が正確です。補助金を活用した太陽光発電の導入をお考えであれば、タイナビの一括見積もりフォームよりお見積もりください。

2025年以降の太陽光補助金の展望!押さえておくべき3つのポイント

2025年以降も太陽光発電関連の補助金は引き続き、継続されると考えられます。

しかし、太陽光発電設備単体についての補助金を2022年以降、国がやらなくなったように、突然終わる場合もあります。

「補助金を期待してたのに…」と後悔しないためにも、今後の太陽光発電関連補助金について、押さえておくべきポイントがあります。

補助金というものは、そもそも国や自治体が掲げる大きな目標(たとえば、カーボンニュートラル実現など)や政策目標を達成するために行われるものです。

そのため、太陽光発電関連の補助金が今後どうなるかは、国や自治体がどのような政策目標を持っているのかなどを注視していくことで、おのずと見えてくるものです。

今後2025年以降について太陽光関連で押さえておきたいポイントを3つ紹介します。

東京都の新築住宅の太陽光発電設置の義務化

東京都では、2025年4月から延べ床面積2,000㎡未満の中小規模新築建物に太陽光発電の設置が義務化されます。

これは、東京都内のCO2排出量の73.5%が建物からのエネルギー消費に起因することが分かっている反面、現状における太陽光発電が設置されている建物の割合は4.24%に留まっているからです。

国の2030年に新築住宅の6割に太陽光発電設備の設置を目指すという目標に合わせた取り組みを進めているという意味もあります。

太陽光発電の補助金は「普及促進」を目的に行われているものなので、義務化になったということは国に続き、自治体も今後太陽光発電単体への補助金は出さなくなる可能性が高いと言えるでしょう。

太陽光発電単体ではなく、蓄電池やZEH方向への移行

太陽光発電単体への補助金制度は2013年3月31日に一旦終了しており、2025年でも復活していません。

これは太陽光発電の設置コストが大幅に減少して導入しやすくなったことが理由ですので、今後も実施される見込みはほとんどありません。

しかし、蓄電池などと同時設置してZEHを目指す場合には、太陽光発電導入に補助金を設けている場合があります。

蓄電池を設置すると太陽光発電で作られた電気を貯めておいて、夜間や停電時、災害時などに利用できるため、ZEHを目指すことができるからです。

省エネや再エネを実現するためには、太陽光発電だけでは不十分です。そのため、今後は蓄電池をはじめあらゆる設備を組み合わせたZEHや、ZEH+、HEMSなどに補助金を積極的に出していくでしょう。

法人の場合は既存の補助金が継続、もしくは新たに条件が追加される可能性

経済産業省や環境省などによる法人向けの太陽光発電は、既存の補助金制度が今後も継続される見込みです。

また、新しい補助金制度が設置されたり、既存の補助金制度に新たな条件が追加されたりする可能性も予想されます。

法人の場合は住宅と違い、太陽光発電の普及が必要になるので、今後はオフィスビルや事業用賃貸物件などに補助金が出るような流れになっていく可能性があります。

太陽光発電関連の補助金に関するよくあるQ&A

ここまで、太陽光発電関連の補助金について解説してきましたが、どの補助金の情報も分散していて、一まとめになっている情報ソースがないのが実情。

仕組みが分かりづらく、なかなか申請に踏み切れない人や、補助金の概要を読んでさまざまな疑問が出てきた人がいらっしゃると思います。

そんな、太陽光発電関連の補助金に関してよくあるQ&Aをご紹介します

補助金はいつぐらいに振り込まれるの?

太陽光発電関連の補助金は、設置工事と電力会社への連系が完了して申請後3~5カ月してから支給されます。

補助金適用が決まったことを知らせる補助金交付決定通知書も、送られてくる時期に幅があります。

提出書類に不備はないかを確認してから、余裕をもって早めに提出するようにしましょう。

補助金は応募数によっては、振り込みなどが遅れる場合もしばしば。「補助金が後から入ったらラッキー」程度に考えておいた方が良いと言えます。

太陽光発電関連の補助金は確定申告の必要がある?

太陽光発電による売電収入がある場合は、確定申告が必要になることがあります。

確定申告が必要となるかどうかは、住宅用太陽光発電(発電容量10kW未満)か、産業用太陽光発電(発電容量10kW以上)かによって異なるほか、売電所得区分が雑所得か事業所得かによっても異なります。

住宅用太陽光発電(発電容量10kW未満)の場合は、売電収入から経費を差し引いた金額(所得)が20万円を超えると確定申告が必要です。

給与所得者(サラリーマン)などで年末調整をしている人は、売電収入による所得が20万円を超えなければ確定申告は不要ですが、他に雑所得があり、全ての雑所得を合算して20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

産業用太陽光発電(発電容量10kW以上)の場合で、売電収入が事業所得とみなされる場合は所得が38万円を超えると確定申告が必要です。

売電収入が事業所得とみなされるケースとしては、発電量が50kW以上である場合や、太陽光発電の周囲をフェンスで囲ったりしている場合などがあります。

一般的な住宅に取り付けられるような太陽光発電は発電容量が10kW未満のものばかりです。そのため、ほとんどの場合、太陽光発電の収入だけで年間20万円を超えることはありません。

太陽光発電を売却する際には補助金はどうすればいいの?

補助金を交付してもらった太陽光発電を売却する際には、補助金の返還義務が生じる場合があります。

補助金の返還義務が生じるかどうかは、稼働年数によって変わってきます。

太陽光発電の法定耐用年数は17年ですので、売却時に法定耐用年数17年を超えている場合は補助金の返還義務はありません。

しかし、法定耐用年数17年に達していない時点で売却する場合は、補助金の一部を返還しなければなりません。

補助金を返還する際には「財産処分承認申請書」が必要となりますが、これは太陽光発電協会から受け取って必要事項を記入して提出します。

補助金の返還手続きは、施工業者などの補助事業者で対応してもらえます。

また、自治体の補助金を受けた場合は、その自治体の補助金規定によって返還義務や手続きなどが異なりますので、該当する場合は自治体に確認するようにしましょう。

補助金の返還などは計算が複雑なため、自分でやろうとせず、プロに相談しましょう。

「タイナビ発電所」では、そういった補助金の返還も含め、太陽光発電施設の売却相談を行っています。

太陽光発電関連の補助金の会計処理はどうすればいい?

国や自治体から交付される補助金は、所得税法では一時所得に該当し課税対象となります。

補助金は本業以外の収入になりますので、勘定科目は「雑収入」で仕訳を行うのが一般的です。

ただし、所得税法には補助金を課税対象となる収入に含めないことができるという規定があります。

この適用を受ける場合は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告時に添付する必要があり、太陽光発電の取得価額から補助金の額が控除されます。

一般的に補助金は交付が決定してもすぐに口座に振り込まれるわけではなく一定期間後に振り込まれることが多いです。

そのため、交付決定時には「未収入金」として仕訳をしておき、実際に振り込まれたときに「雑収入」として計上して「未収入金」を消す会計処理をする形になります。

ちなみに、補助金には消費税は発生しないので、受け取った金額をそのまま帳簿に記載します。

また、太陽光発電の余剰電力を電力会社に売電した場合の売電収入は、所得税の課税の対象です。

このとき、太陽光発電を自宅に設置しているときは「雑所得」となり、事業用の店舗(自宅兼店舗を含む)などに設置している場合は「事業所得」、賃貸物件に設置している場合は「不動産所得」になります。

太陽光発電関連の情報をいち早く取得するためにはどこを見ればいい?

太陽光発電関連の補助金情報は、補助金制度の実施主体である国・都道府県・市区町村の専用サイトを確認する方法もありますが、すべての情報が網羅されている見積もりサイトを見ることをおすすめします。

また、一番早いのが、タイナビの見積もりフォームから無料見積もりをとっていただくことです。

どの補助金が該当するのかも含め、詳細に回答することができます。

補助金はとにかくたくさんありますし、表記が非常に分かりづらいので、個人で調べると、せっかくもらえるはずの補助金を逃してしまうこともしばしば。

タイナビであれば、きちんと該当する補助金をお知らせできます。

国、自治体、それぞれ複数の補助金を受け取れる?

太陽光発電関連の補助金制度は、国・都道府県・市区町村によって設けられており、それぞれ異なる要件が設けられています。

太陽光発電などを設置した都道府県や市区町村に補助金制度があり、必要な要件を満たしている場合は、複数の補助金を受け取ることができます。

受け取ることができる補助金が複数ある場合は、イニシャルコストをできるだけ抑えるためにもぜひ申請するようにしましょう。

国と自治体、それぞれ違う補助金に応募することは可能ですが、国が行っている複数の補助金を併用することは難しいので注意しましょう。

太陽光発電関連の補助金はどのように申請すればいい?

太陽光発電の補助金申請は販売業者が代行してくれるケースが多いので、忘れずに見積もり時に相談してください。

基本的には、工事が終わって電力会社への連系手続きが完了した後に「補助金交付申請書」を提出します。

「補助金交付申請書」が受理されると「補助金交付決定通知書」が送付されて、所定の期間後に支払いがあります。

ただし、国や自治体によって補助金の申請方法が異なりますので、販売業者によく確認しておくことがおすすめです。

タイナビであれば、申請方法など含めサポートしております。まずは無料のお見積もりから!

太陽光発電関連の補助金を賢く活用して、もっとお得に太陽光発電を導入しよう!

太陽光発電を導入する人の多くは、電気代を節約したい、将来に備えたい、など「賢く太陽光発電を活用して人生をより豊かにしたい」という方だと考えられます。

だからこそ、補助金も賢く活用しなければ、損です。

次の2つのポイントを押さえて、補助金を活用し、よりお得にリスクなく太陽光発電を含む省エネ設備導入を検討していきましょう。

信頼できる業者を選ぶ

国や自治体などから複数の補助金制度が設定されており、細かい条件や複雑な手続きがあります。

補助金を確実に受けることができるように、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

また、補助金が受けられても設備などの導入費用が高額だとせっかくの補助金が活かせませんので、適切な費用で施工してくれる業者を選びましょう。

一括見積もりサイトの活用

見積もりサイトをうまく利用すると、補助金ごとの対象機種や、国以外の自治体の補助金も併せてチェックすることができます。

また、国や自治体などの補助金が利用できるメーカーや対象機種を提案してくれるサイトもあります。

太陽光発電関連の情報を漏らさないためには、見積もりサイトへの相談がおすすめ!

この記事では、太陽光発電や蓄電池などの、国・都道府県・市区町村などの補助金情報について詳しく解説してきました。

本文中でも説明した通り、国や都道府県、市区町村などによって様々な補助金制度が設定されていますので、情報を漏らさずに入手して申請可能なものは忘れずに申請することが大切です。

個別に、国や都道府県、市区町村などの補助金サイトを確認する方法もありますが、手間がかかる上に十分に理解できないことがあるかもしれません。

太陽光発電関連の補助金情報を漏らさないためには、まずは見積もりサイトに相談することをおすすめします。

タイナビなら、補助金や蓄電池導入も含め、一番お得に太陽光発電を導入する方法を徹底サポートいたします。

まずは以下のフォームよりお見積もりください。

編集部おすすめ記事

家庭用太陽光発電とは?価格相場や初期費用を安く抑える方法、導入するメリット・デメリットを解説

【2025年版】家庭用太陽光発電と蓄電池の価格相場!セット価格がおすすめ!

【最新2025年度】太陽光発電の補助金はもらえる?補助金額や申請条件を解説!

【2025年】太陽光パネルメーカーおすすめランキング! コスパ・品質・価格で比較してみよう

【2025年最新】太陽光発電はやめたほうがいい5つの理由!後悔しないための完全ガイド

【初心者必見】太陽光発電を自宅に設置するメリット・デメリットとは?