住宅用・産業用太陽光発電には初期費用0円で設置できるサービスがあります。

大きく3種類に分けると、以下になります。

- 「屋根貸し」

- 「PPA」

- 「リース」

PPAは「ソーラーPPA」や「第三者所有モデル」や「コーポレートPPA」ともいわれております。

一般的に住宅用太陽光発電については、ソーラーローンや信販会社を活用する事で初期導入費用を現金で支払わずに設置するのが一般的です。

しかし、2019年頃から大手電力会社を中心に「PPAモデル」という太陽光発電を0円で導入できるサービスが少しづつ普及し始めました。

電力会社は代理店という制度を活用して、販売網を拡大したことによって全国各地で以下のような案内や訪問販売を受けた方も多数いるかもしれません。

しかし、まだ十分に認知がされていないため、心配の声がネット上にも拡散しました。

太陽光発電を0円で導入するモデルは海外では「フリーソーラー」と呼ばれたりもしますが、極めて安全なサービスです。

ただ、通常の太陽光発電導入と比較すると経済的メリットが極めて低いのも事実ですし、導入できる人・法人が限られています。

一般的には住宅用でも60万から100万円に及ぶことがある高額な太陽光発電が無料になるとは、どのようなサービスやカラクリが存在するのでしょうか。

0円!無料設置と太陽光発電を有償で設置した場合の違いや、メリット・デメリットを把握しておくといいでしょう。

さらに、設置費用や条件を比べて、どちらがお得なのかを検討することをおすすめします。

電気代に悩んでいませんか?

「暖房シーズンは電気代が不安!」

「細かい節電テクより大きく節約したい!」

「節約効果がずっと続く方法は? 」

太陽光発電なら 0 円の電気で何十年も節約できます!

お得に買うなら一括見積り!

- 一括見積り 10 年以上のプロが審査した優良企業を紹介!

- 良い見積もり額がなければ契約しなくて OK !

- 困ったときはいつでも電話相談できる!

太陽光発電を無料設置できる「屋根貸し」とは?

まず、太陽光発電の無料設置には「屋根貸しモデル」というシステムがあります。

「屋根貸し」とは、自分が所有する建物の屋根を太陽光発電の設置業者に貸し出すことです。

初期費用は業者が負担するため、負担0円で太陽光発電を設置することができます。

| 事業名 | 屋根貸しモデル |

|---|---|

| 初期費用 | 0円 |

| 余剰電力 | ・売電不可 売電収入は全て業者が所有 |

| 利用料 | 売電収入のなかから貸主に 対し定期的に利用料が発生 |

ただ、「屋根貸し」をした人には、太陽光発電で発電した電気に対する所有権がないということです。

つまり、初期費用0円で管理費用がかからず、売電収入が入りませんが屋根の使用料が得られるということです。

このモデルは売電単価が高い時期に流行ったモデルとなりますので、2024年現在ではほぼ誰にとってもメリットがないと考えられます。

「屋根貸し」の特徴

- 初期費用・管理費用0円

- 売電収入が得られない

- 屋根の使用料が得られる

「屋根貸し」のメリット

「屋根貸し」にはメリットもありますが、一方でデメリットがあります。それぞれをまとめてみましょう。

- 太陽光発電の初期費用がかからない

- メンテナンス、修理費用がかからない

- 定期収入が入る※極めて少ない

「屋根貸し」のデメリット

- 長期間に渡る契約を結ぶ必要がある

- 太陽光発電で自家消費できるかは契約次第

- 電気代の節約効果は契約次第

- 契約終了後に自分の所有にはならないのが一般的

太陽光発電の使い勝手は、「屋根貸し」の契約形態で大きく異なります。

太陽光発電の電気を使ったら、電気料金が発生する可能性もあります。

屋根の利用料も契約により異なりますが、支払われる利用料は年間100円/平方メートル程度と、建物の所有者が得られる収入は極めて少ないことを知っておくべきでしょう。

また、契約終了後に太陽光パネルを撤去する場合、屋根の材質によっては穴埋め工事が必要になることもあります。事前に、契約内容をしっかりと吟味しておく必要があるでしょう。

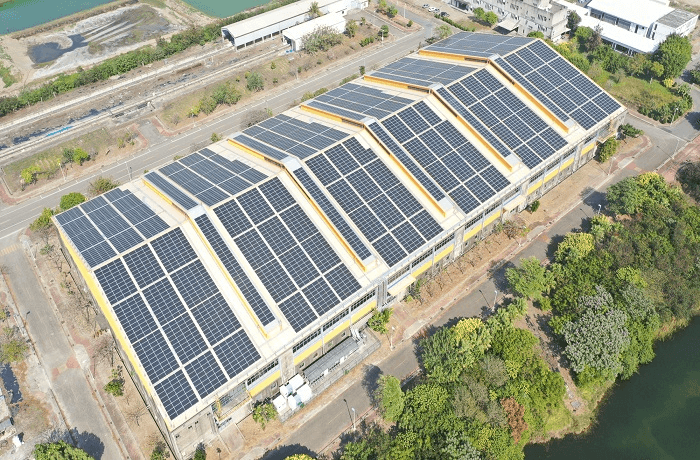

2024年現在は政府の脱炭素方針による補助金・炭素税導入(予定)などによる企業の脱炭素化に向けた再エネ設備の導入が加速しております。

後述で説明する「ソーラーPPAモデル」や通常の太陽光発電導入モデルが主流です。

2024年夏の電気代に備えてください!急激に高騰した電気料金への対策として、国から全ての家庭の電気・ガス料金を安くする補助金が出ていますが、2024年5月末で終了します。

冬・夏のシーズンに電気料金が最も高くなります。

電気を自給自足できる太陽光発電や蓄電池を今のうちにご準備ください!

太陽光発電を無料設置できる「PPAモデル」とは?

太陽光発電を無料設置する方法のひとつに、「太陽光発電0円・PPAモデル」があります。

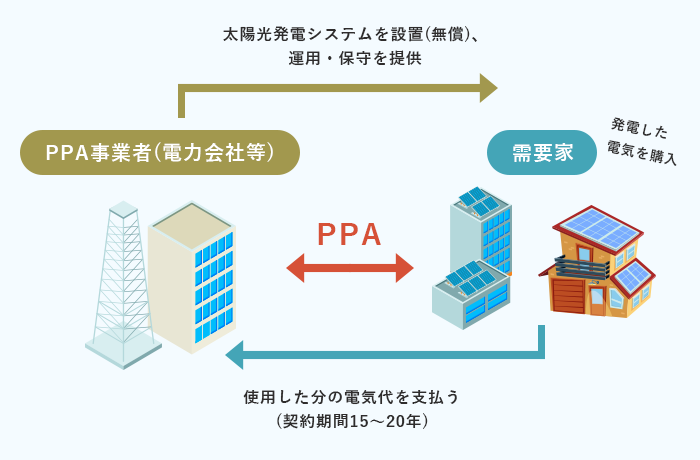

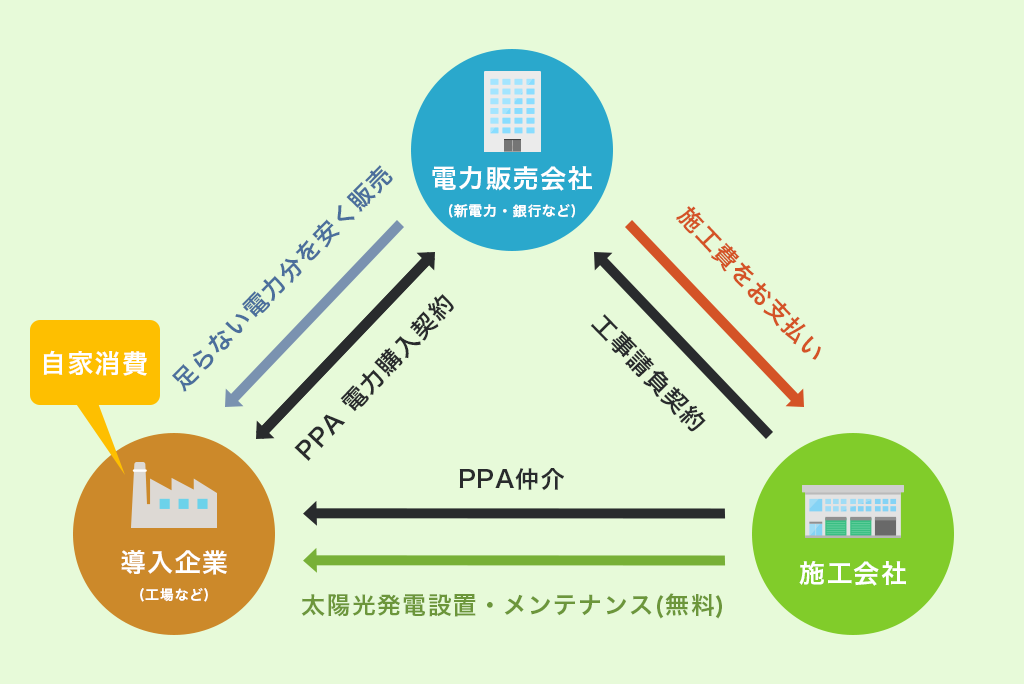

太陽光発電0円・PPAモデルとは「Power Purchase Agreement」の略で、「電力購入契約」という意味です。

太陽光発電0円・PPAモデルは「屋根貸し」に近い仕組みで、PPA業者が銀行や投資家から調達した資金を使い、太陽光発電を顧客の敷地や屋根に設置します。

契約で定める期間や条件を満たすと、設置されていた太陽光発電システムは建物の所有者に無償譲渡される仕組みなのです。

| 事業名 | PPAモデル |

|---|---|

| 初期費用 | 0円 |

| 余剰電力 | 売電不可 売電収入は全てPPA業者が所有 |

| 利用料 | 一定の契約期間中は需要家側は 使った太陽光発電の電力分について、 定められた電気料金を支払う |

ただ、2021年~2024年にかけて継続的な電気料金の値上げにより、太陽光発電0円設置モデル(PPA)で導入するよりも、自己で所有する通常の太陽光導入モデルの方が経済メリットが高まってきております。

当然、高い電気料金を払うくらいなら、完全に自家消費したほうが良いからです。

日本でも大手企業や自治体などで導入事例が増えており、海外では「フリーソーラー」と言われてポピュラーな設置方法です。

同国において、太陽光発電設備の普及に貢献したとも言われています。

特に自治体などは税金を活用して太陽光発電を導入するよりは、このPPAモデルを活用したほうがよりスムーズに太陽光発電の導入が可能となるので、自治体にとってはありがたいモデルになるでしょう。

「PPAモデル」のメリット

- 将来的に0円で太陽光発電を入手できる

- 契約期間中も停電のときは自家発電に使える

- 契約期間中はメンテナンスの負担も0円

- CO2ゼロの再エネ電源として利用できるために、脱炭素に効果的

「PPAモデル」のデメリット

「太陽光発電0円・PPAモデル」は、一定の契約期間、または買電が一定の金額に達すると契約が終了します。

この場合の「買電」とは、PPA業者が設置した太陽光発電で発電した電気を自家消費することで、自分で設置した太陽光発電の場合には買電にはなりません。

- 契約内容によっては満了に10年~20年かかる可能性がある

- 契約内容によっては期間中の電気料金が割高になる

- 有償設置と比較すると投資回収期間が長くなる

- 途中で蓄電池を設置できない。

- 高齢の方や屋根の築年数が古いと導入できない

太陽光発電設備を設置したくても、高額な初期費用で断念する個人・法人もいるでしょう。

太陽光発電0円・PPAモデルは、初期費用の悩みに最適な選択肢になります。

現在は国からPPA事業者向けに環境省より令和3年度補助金として発表される予定です。

名称:令和3年度PPA活用など再エネ価格低減等を通じた地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

「PPAモデル」を利用する際は、PPA事業者との契約内容をしっかりと吟味する必要があります。

- 電気代をPPA業者が定めることから割高になる可能性がある

- 買電のペースによっては10年以上利益を得られない可能性がある

上記の内容により、複数のPPA事業者からの契約内容を比較する必要性があります。

なお、契約期間内は太陽光発電の所有者はPPA事業者となるためにO&Mは不要ですが、契約期間終了後は太陽光発電の所有者は需要家となります。

定期的な太陽光発電設備のメンテナンスを自分で行う必要があることも、忘れてはいけません。

実際に広告やニュースなどで聞く機会が増えておりますが、これは太陽光発電を導入する費用を捻出できない人や20代の若い人にとっては良いサービスかもしれません。

太陽光発電を導入する費用は信販ローン・銀行ローンで実際に手出しがなく設置できるケースが一般的ですが、検討者の中にはローン自体組めない人が多数存在するかもしれません。

そういった方は経済的メリットは低いですが、このようなサービスを利用しても良いかもしれません。

▼産業用太陽光複数社の比較可能!有償設置で導入したい法人はこちら

太陽光発電を無料設置できる「リース契約」とは?

「太陽光発電のリース契約」は、従来の車やコピー機で馴染み深い「リース形態」と同じシステムと考えていいでしょう。

太陽光発電を初期費用を抑えて導入できる、新しいサービスとして注目されています。

「太陽光発電のリース」が車やコピー機と異なるのは、リース契約期間を終えるとシステムの所有権が契約者に移ることです。

| 事業名 | リースモデル |

|---|---|

| 初期費用 | 0円 |

| 所有権 | リース契約期間を終えるとシステムの 所有権が契約者に移る |

| 契約期間 | 10年や15年など |

一般的に、所有権が移るタイミングでも費用はかかりません。

「リースサービス」ごとに異なる条件としては、契約費用や発電した電気の所有権(売電収入の受取人)、電気の使用料金、期間中の解約条件が挙げられます。

細かい条件については、契約前によくチェックしておきましょう。

「太陽光リース契約」のメリット

住宅用太陽光発電における、「太陽光発電リース契約」のメリットをまとめます。

- 太陽光発電の初期費用がかからない

- 発電した電気を自家消費できる

- 売電することもできる

- 住宅ローンの審査に影響しない

- メンテナンス、修理費用がかからない

- 契約満了後に自分の所有になる

自分で購入する場合はソーラーローンなどを利用するのが一般的ですが、ソーラーローンは住宅ローンを組むときに影響を受けます。

しかし、「リース契約」の場合は、住宅ローンの審査に影響がありません。

ローン枠に余裕があれば、他の設備に費用をまわすこともできるでしょう。

契約内容にもよりますが、基本的には電気を自家消費したり売電したりと自分のものになることも、「リース契約」のメリットです。

初期費用がかからないにもかかわらず、電気代の節約や売電による利益を得ることが可能になります。

「太陽光リース契約」のデメリット

住宅用における、「太陽光発電リース契約」のデメリットについても確認しておきましょう。

- 長期間にわたる契約を結ぶ必要がある

- 契約満了後の売電収入は激減する

- 費用回収が難しい場合がある

「太陽光発電リース契約」には、メリットもある一方で費用回収が難しい場合もあるのが最大のデメリットといえます。

10年など長期間にわたる契約期間中、ずっとリース代金を支払う必要があります。

それに対して、発電によって契約者が得られる経済的な利益である「発電量」の保証はありません。

太陽光発電は、はじめの10年(10kW以上の設備は20年間)がFIT期間として売電価格が固定されています。

多くの「リース契約」では、その間はリース費用がかかることになるため、リース料金で相殺され利益が少なくなる可能性もあります。

FITの期間が終わって売電価格が下がる段階になると、リース費用はかからなくなります。

しかし、そのタイミングで太陽光発電設備が自分の所有になるので、メンテナンスも自腹になるのです。

導入から10年(あるいは20年)が経過すれば、機器に対するメンテナンスの必要性も増えてくるため、「リース契約」のデメリットといえるでしょう。

「太陽光リース契約」と「PPAモデル」の違い

「太陽光発電のリース契約」は、「太陽光発電0円・PPAモデル」の初期費用0円太陽光とは何が違うのでしょうか。

初期費用がかからずに導入後のメンテナンス費用が掛からない点は同じですが、毎月の発生する支払い料金が異なります。

| 事業名 | リース契約 | PPAモデル |

|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 0円 |

| 毎月料金 | ・毎月固定で発生 「リース料金」 | ・毎月変動で発生 太陽光で発電して自家消費した 電気使用量(料金) |

| 契約期間 | 10年~15年 | 10年~20年 |

| 所有者 | ・無償譲渡 リース契約期間を終えると システムの所有権が契約者に移る | ・無償譲渡 契約で定める期間や条件を満たすと 所有権が契約者に移る |

「リース契約」の場合は「リース料金」が毎月固定で発生し、「太陽光発電0円・PPAモデル」の場合は太陽光で発電して自家消費した電気使用量が変動で発生します。

もちろん、契約期間満了になれば、リース料金を支払う必要はありません。

また、「太陽光発電0円・PPAモデル」は、基本的に発電した電気はPPA事業者のものとなります。

PPA事業者を通じて需要家が電気を購入します。「リース契約」の場合は、自分で使用するのか、売電するのかは自由です。(契約によって異なる可能性もあり)

「太陽光発電0円・PPAモデル」 と「リース契約」について、10年間の売電収入や契約料金などを試算し、お得なほうを選ぶことをおすすめします。

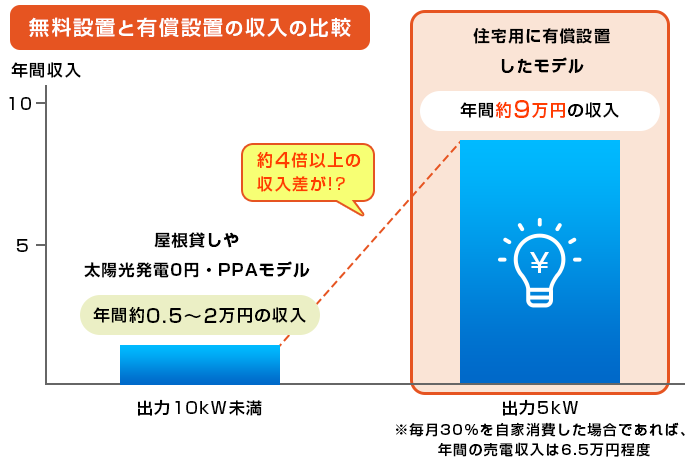

「屋根貸し」や「PPAモデル」の年間収入はいくら?

まず、「屋根貸し」や「太陽光発電0円・PPAモデル」の年間収入はどれくらいなのかを紹介します。

初期費用はどちらも無料なので、設置時の条件は同じです。

「屋根貸し」の場合は、賃料を年間1平方メートルあたり100~300円程度に設定することが多くなっています。

たとえば、出力10kW未満の太陽光発電を設置すると最大で約49平方メートルの広さを貸すことになります。すると、年間4900円~1万4700円程度の収入にしかならないことが分かります。

つまり、「屋根貸し」の年間収入はかなり少ないのです。

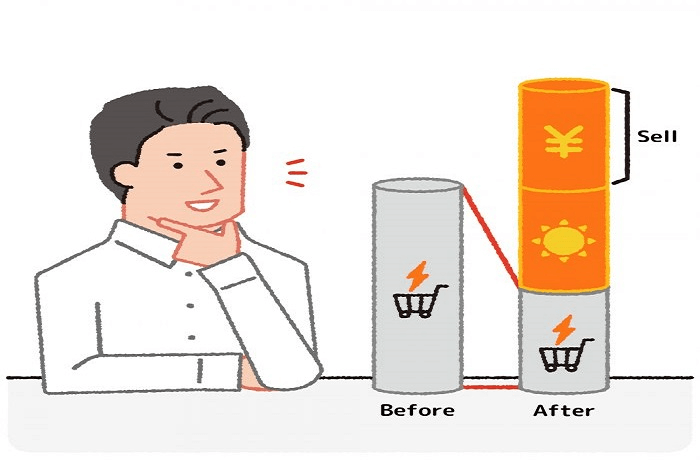

「太陽光発電0円・PPAモデル」は、収入を得ることが目的ではなく中長期的なコスト削減だといえます。

特に脱炭素を企業として目指す法人にとっては会社として排出するCo2を再エネ導入により限りなくゼロにする為には、自社の施設に太陽光導入するか再エネ電気を買う必要があります。

さらに、今後は炭素税導入が検討されていることから、企業の脱炭素意識がより強まるでしょう。

既に「太陽光発電0円・PPAモデル」を活用して初期費用をゼロで導入する事例が増えております。

そして、PPA契約満了後に太陽光発電設備を自社の設備として自家消費を継続する前提として、長期的な視野で利益を算出するといいでしょう。

「自分で設置」と「屋根貸し」どっちが得か? 検証してみた

太陽光発電設備は、無料設置と有償設置(自分で設置する場合)ではどちらがお得なのでしょうか。

「屋根貸し」や「ソーラーPPA」の具体的な年間収入と、自分で設置する場合の年間収入を検証して比較しましょう。

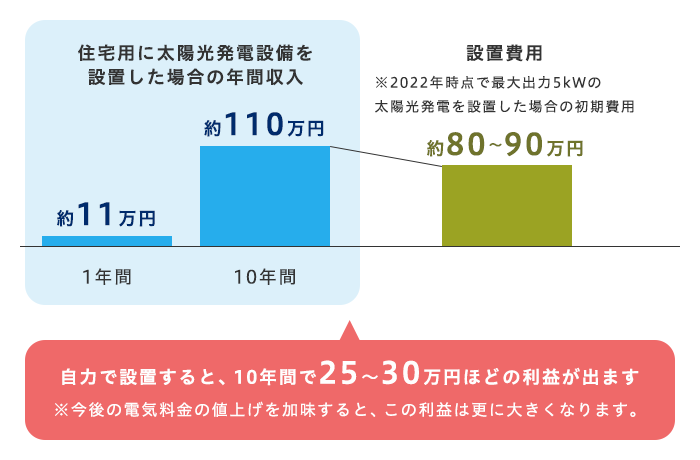

自分で設置した場合の年間収入と比較しよう

それでは、住宅用に有償設置で太陽光発電設備を設置した場合の年間収入はどれくらいなのでしょうか。

売電収入と、自家消費による電気代節約額を具体的に算出してみましょう。

最大出力5kWの太陽光発電設備を設置し、年間合計で5500kWh発電したケースで考えます。

- 2024年の10kW未満の売電価格は16円

- = 年間の収入は8万円8000円

- = 毎月30%を自家消費した場合であれば、年間の売電収入は6.2万円程度

自家消費した分も電気代の節約額として算出します。

電力会社から電気を買った場合は1kWhあたり平均で27円です。自分で設置した太陽光発電で発電した電気は1kWhあたり0円で使えます。

毎月30%自家消費すると、年間4.5万円程度の電気代が節約できるという試算になります。

1年間で合計11万円、10年間で110万円程度の収入となる見込みです。

そして、設置するための初期費用の相場は、2024年時点で最大出力5kWの太陽光発電の場合で80万円~90万程度です。

自力で設置すると、25万~30万円ほどの利益が10年間で出る計算になりますね。

更に今後の電気料金の値上げを加味すると、この利益は更に大きくなります。

数年に一度の定期点検と、10年くらいで寿命を迎える機材を買い換えることを加味しても、無料設置より自力で設置したほうがより経済的メリットが得られるという結果になりました。

ただし、初期費用をできるだけ安く抑えることが重要なカギとなります。

基本的には、個人・法人ともに有償設置をする場合の方が費用対効果は高くなります。

特に法人の場合は全ての施設に太陽光発電を設置したくても、初期費用が莫大になり導入が困難となるために「太陽光発電0円・PPAモデル」を活用するケースが増えております。

太陽光発電設備の初期費用をできるだけ安く抑える4つの方法

太陽光発電設備の初期費用は、できるだけ安く抑えたいものです。

ここでは、「太陽光発電0円・PPAモデル」などを活用しない場合にソーラーローンや補助金を利用するなど、初期費用を安くするために効果的な4つの方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

①ソーラーローンを利用する

太陽光発電を導入する際には、「ソーラーローン」を利用するのがおすすめです。

これは太陽光発電専用に設けられているローンです。ソーラーローンを利用すれば、初期投資額を0円にすることもできます。

借り入れたローンの支払いは、太陽光発電で発生した電気の売電収入や、自家消費して電気代を節約できた分でまかなえば返済の負担が軽くなります。

資金に余裕があれば頭金を入れてもよいでしょう。

自分の都合に合わせてローンを組めば、初期投資分と返済分のバランスを取ることも可能です。

②補助金を利用する

太陽光発電設備を導入する際には、補助金制度を利用することをおすすめします。

補助金を活用する方法は、初期費用を安くする有効な方法です。

太陽光発電に関する国の補助金制度は、設置費用が安くなったため2013年に終了しました。

しかし、継続して補助金制度を設けている自治体もあります。

▼ 2024年度も国や自治体の補助金が継続されています。

太陽光発電設備を設置する家屋の自治体に補助金制度があるのか、申請の条件や補助金の額などを調べておきましょう。

③安価なメーカーの商品を選ぶ

初期費用を抑えるために、できるだけ安価で高品質な商品を選びましょう。

太陽光設置費用の相場が年々下がっている背景に加えて、メーカーの技術力も大幅に向上しました。

高品質イコール高額というわけではなく、品質の良い安価な製品も出回っています。

たとえば、海外メーカーの商品には、低価格ながら国産の商品と同じくらいの発電効率を持つパネルなどもあるのです。

耐久性のよい安価な最新太陽光システムを選んで活用すれば、初期費用が安くなるでしょう。

④安く設置してくれる業者を選ぶ

太陽光発電の導入費用を抑えるために欠かせない方法は、安く設置してくれる業者を選ぶことです。

太陽光発電の相場が安くなってきた理由のひとつには、工事の技術向上による低コスト化が挙げられます。

とはいえ、工事費用を含む設置費用については、施工業者ごとの価格差は避けられません。

確かな技術を持ち、かつ設置費用を下げる企業努力をしてくれている施工店を見つけて初期費用を抑えましょう。

太陽光発電の初期費用は「タイナビ」で安くなる

このように、太陽光発電の無料設置にはメリットとデメリットがあります。

それぞれの特徴を踏まえて、自分の求める条件と合わせて検討するのがいいでしょう。

太陽光発電を自分で設置した場合と無料設置した場合、どちらが得なのか慎重に検討しなければなりません。

無料設置よりも金銭的メリットが出る可能性があるのは、太陽光発電を一括見積りして施工店を比べることが必須です。

複数の企業に一括見積りすると手間がかかりますが、タイナビでの一括見積りは手間もお金もかかりません。

太陽光発電設備の設置を検討している多忙な人に向いています。

ぜひ、施工店ごとの見積り金額とサービスの違いをお試しください。

法人様向け自家消費用太陽光発電の0円設置サービス

また、タイナビの姉妹サイトのスイッチビズでは法人向けにPPA (産業用太陽光発電0円設置サービス)の比較お見積もりサービスを提供しています。

自家消費用太陽光発電の0円設置を希望される法人様は是非ご利用下さい。

編集部おすすめ記事

家庭用太陽光発電とは?価格相場や初期費用を安く抑える方法、導入するメリット・デメリットを解説

【2025年版】家庭用太陽光発電と蓄電池の価格相場!セット価格がおすすめ!

【最新2025年度】太陽光発電の補助金はもらえる?補助金額や申請条件を解説!

【2025年】太陽光パネルメーカーおすすめランキング! コスパ・品質・価格で比較してみよう

【2025年最新】太陽光発電はやめたほうがいい5つの理由!後悔しないための完全ガイド

【初心者必見】太陽光発電を自宅に設置するメリット・デメリットとは?